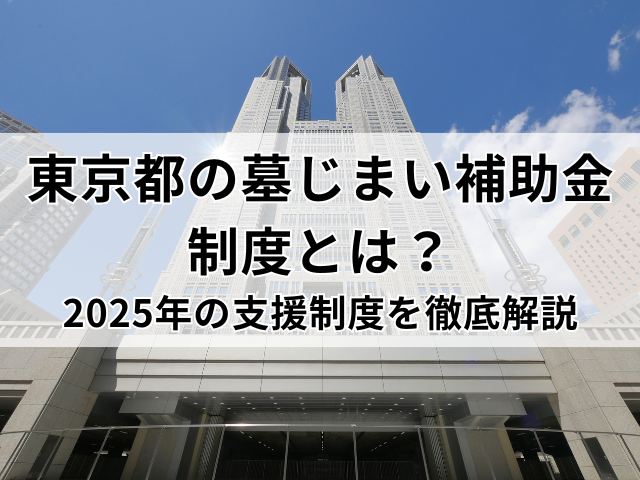

東京都の墓じまい補助金制度とは?2025年の支援制度を徹底解説

近年、日本全国で墓じまいが増加しており、特に東京都内ではその件数が多くなっています。

墓じまいとは、現在の墓地を解体・撤去して使用権を返還し、遺骨を別の場所へ移して供養することです。墓じまいには多額の費用がかかるため、経済的負担を軽減したいと考える方が増えています。

一方で、無縁墓(管理・供養が行われなくなったお墓)の増加も社会問題となっています。このような背景から、国や地方公共団体が墓じまいに対して一定の金額を支援する「墓じまいの補助金・助成金」制度が注目されています。この記事では東京都における墓じまいの補助金・助成金制度を解説します。

↓当グループでは、墓じまい後の選択肢としての樹木葬や永代供養墓をご紹介しています↓

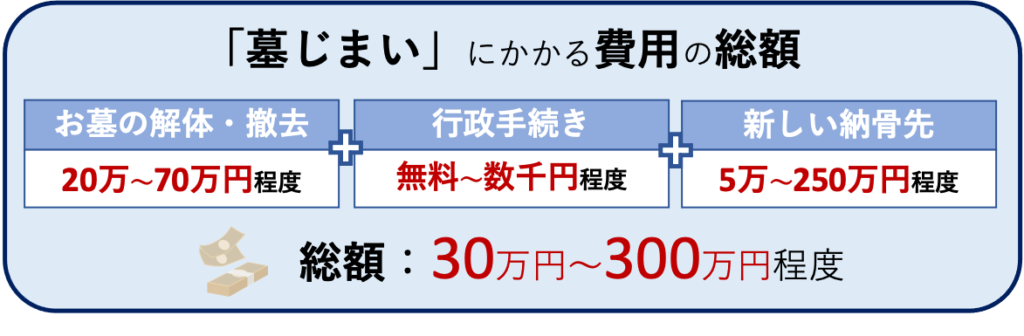

東京都の墓じまい費用相場と補助金制度

東京都での墓じまいの総費用は、30〜300万円とされています。決して安くない金額であるため、補助金制度の活用や費用を抑える工夫が重要です。

まずは、墓じまいの費用の詳細について解説します。

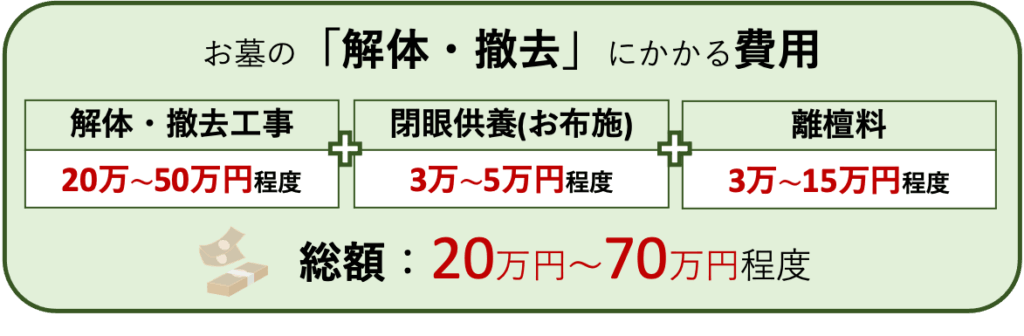

お墓の「解体・撤去」にかかる費用

工事費(墓石撤去費用):相場は1平方メートルあたり10~15万円程度です。

閉眼供養(魂抜き)のお布施:相場は3~5万円程度です。

離檀料:お寺によって考え方が異なるため差がありますが、相場は3~15万円程度です。

行政手続きにかかる費用

改葬許可証の交付には下記の3つの書類が必要です。

1.改葬許可申請書

2.埋蔵証明書

3.受入証明書

交付のための諸々の手数料は0~1,500円です。

墓じまい後の新しい納骨先にかかる費用

遺骨をお墓から取り出した後には、原則としてその遺骨を別の場所に納骨する必要があります。しかし、納骨先の墓地や供養方法は様々な種類があるため、費用は大きく異なります。くわしくは、「墓じまい後の供養方法(東京都内)」をご覧ください。

↓墓じまいの費用についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

墓じまいの補助金・助成金とは

国や地方公共団体が墓じまいに対して一定の金額を支援する制度を「墓じまいの補助金・助成金」と呼びます。自治体による墓じまい支援は、主に以下の3種類に大別されます。

① 原状回復費用の助成

この支援は、お墓の「解体・撤去」に関する支援です。

墓じまいに際して、墓石の撤去、埋め戻し、周辺の整備など、墓地の原状回復に必要な工事の実費の一部を行政が補助します。具体的には、撤去作業に伴う重機の使用料や、廃棄物の処理費用、さらには現地の安全確保や環境保全のための整備費用などが給付の対象となります。

② 墓地使用料の返還

この支援は、墓じまいを直接支援するものではありませんが、すでに納めていた墓地使用料が還付されるという支援です。

墓じまいにより墓地が使用されなくなった場合に、前払いされていた墓地使用料の一部または全部が返還される仕組みとなっています。一般的に一度支払われた使用料は返金されません。しかし、この制度が設けられている自治体では申請手続きに基づいて金額が計算され、一部が返金されることがあります。

③ 改葬支援

この支援は、「墓じまい後の新しい納骨先にかかる費用」を軽減する支援です。

この支援では、遺骨を他の墓地や納骨堂へ移す際に、必要となる各種手続きや費用の一部を自治体がサポートします。原則として、改葬先は自治体によって指定された場所に限定されます。場合によっては、他人の遺骨と一緒のお墓に納められる「合祀」に限定されます。合祀された遺骨は二度と取り戻すことができません。そのような場合には、サポートを受けるかどうかについて、特に慎重に検討する必要があります。

これらの補助金は、地域墓地の整備促進、無縁墓問題の解決、環境負荷の軽減などを目的として支給されています。

↓墓じまいの補助金制度についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

東京都の墓じまい補助金制度の概要

東京都では、墓じまいに対する直接的な補助金・助成金は現時点では存在しません。しかし、都立霊園の使用者を対象とした「原状回復費用の助成」や「改葬支援」といった費用負担軽減につながる制度があります。

原状回復費用の助成(原状回復義務免除制度)

都立霊園では、墓地を返還する際に墓石撤去などの原状回復義務が免除される制度を利用可能です。これにより、墓石の撤去費用(20万円〜50万円が相場)を削減できる効果が期待されます。

改葬支援(施設変更制度)

都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方を対象に、現在使用しているお墓を返還し、遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設に改葬する際に、その施設の使用料が免除される制度です。これにより、新しい納骨先にかかる費用を大幅に削減できます。ただし、使用中のお墓の解体・撤去費用は使用者の負担となります。

東京都の原状回復義務免除制度とは

都立霊園における「原状回復義務免除制度」は、墓地の返還時に通常課せられる墓石の撤去や墓地の更地化といった原状回復の義務が免除されるというものです。これにより、墓じまいにかかる費用の一部、特に墓石の解体撤去費用を大幅に削減できる可能性があります。

この制度は、主に高齢化や後継者不在による墓じまいの増加に対応するために設けられました。利用者が高齢である場合や、相続人がいない場合、経済的な理由がある場合などの条件を満たすことで、免除を受けられるとされています。具体的な条件については、各自治体(東京都)への問い合わせが必要です。

原状回復義務が免除されることで、墓石の解体・撤去にかかる費用が免責されます。通常、墓石の解体撤去費用は1㎡あたり約10万円〜15万円が目安とされていますが、重機が入れないなどの立地条件によってはさらに高額になることもあります。この制度を利用することで、これらの費用負担を軽減することができます。

東京都の施設変更制度とは

「施設変更制度」は、都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方を対象とした制度です。この制度を利用することで、現在使用している墓所を都に返還し、遺骨を都立霊園内の合葬式墓地や納骨堂へ改葬することができます。

この制度の大きなメリットは、合葬式墓地の使用料や年間管理料が不要となる点です。申込者と配偶者もこの合葬式墓地を無償で利用でき、生前予約も可能です。ただし、使用中のお墓の解体・撤去費用は使用者の負担となります。合葬式墓地に埋葬された遺骨は、他の方の遺骨と混ざってしまいます。そのため、基本的に後から取り出すことができません。

東京都には8つの都立霊園がありますが、施設変更制度の対象となる合葬埋蔵施設があるのは、小平霊園・八柱霊園・多磨霊園の3つです。また令和7年度は多磨霊園の合葬墓への改葬はできません。

対象となる都立霊園一覧

東京都が管理する都立霊園は以下の通りです。全ての霊園の問い合わせ時間は共通で8:30~17:30(書類受付は~16:30)となっています。

多磨霊園

〒183-0002 府中市多磨町4-628 / TEL:042-365-2079

府中市多磨町に位置し、総面積128ヘクタールを誇る都立霊園中最大規模の公園墓地です。大正12年に開園し、欧米の森林墓地を参考にした日本初の公園墓地として設計されており、広大な敷地内には樹木が豊富に植栽され、自然環境との調和を重視した墓域配置が特徴です。四季折々の美しい景観が楽しめ、散策コースとしても親しまれています。

小平霊園

〒189-0012 東村山市萩山町1-16-1 / TEL:042-341-0050

東村山市萩山町に所在し、西武新宿線小平駅からケヤキ並木の美しい参道が続く風格ある霊園です。伝統的な墓地区域と現代的な芝生墓地が調和よく配置され、総面積の約半分を墓所が占めます。残り半分は樹林帯や草地、遊歩道として整備され、北部には武蔵野台地の原生的な雑木林が保全されています。

八王子霊園

〒193-0826 八王子市元八王子町3-2536 / TEL:042-663-1533

八王子市元八王子町の丘陵地に位置し、昭和46年開園の最も新しい都立霊園です。全区画が4㎡の芝生型墓地で統一され、自然林に囲まれた環境の中に墓石が整然と配列されています。国定公園や都立自然公園に隣接した立地で、野鳥の囀りが聞こえる静謐な雰囲気が維持されており、晴天時には新宿副都心のビル群も遠望できます。

八柱霊園

〒270-2255 松戸市田中新田48-2 / TEL:047-387-2181

千葉県松戸市東端の丘陵地に位置し、「霊園」という名称を日本で初めて採用した歴史的意義を持つ公園墓地です。昭和10年に開園し、起伏に富んだ地形を活かした明るい霊園設計が特徴で、正門近くにはフランス式庭園が配され、園内の桜並木は春の名所として、紅葉は秋の散策地として愛され続けています。

青山霊園

〒107-0062 港区南青山2-32-2 / TEL:03-3401-3652

港区南青山に位置し、明治7年9月1日に開園した都心部の貴重な緑地空間です。面積約26ヘクタールの園内には武蔵野の面影を残す樹木が繁茂し、都市部にありながら落ち着いた雰囲気を保たれています。縦横に走る桜並木は都内有数の花見スポットとして知られ、多くの著名人が眠る歴史的な墓地として文化的価値も高い霊園です。

谷中霊園

〒183-0002 府中市多磨町4-628 / TEL:042-365-2079

府中市多磨町に位置し、総面積128ヘクタールを誇る都立霊園中最大規模の公園墓地です。大正12年に開園し、欧米の森林墓地を参考にした日本初の公園墓地として設計されており、広大な敷地内には樹木が豊富に植栽され、自然環境との調和を重視した墓域配置が特徴です。四季折々の美しい景観が楽しめ、散策コースとしても親しまれています。

多磨霊園

〒110-0001 台東区谷中7-5-24 / TEL:03-3821-4456

谷中の寺町の中にあって、寛永寺や天王寺の墓地が入り組んで一団の墓域を形成し、明治7年開設で面積約10ヘクタールの霊園です。霊園内には幸田露伴の小説「五重塔」のモデルとなった天王寺五重塔の跡もあり、北側の高台からはスカイツリーを望むことができます。歴史的な文化人や芸術家の墓所が点在し、散策愛好者にも親しまれている。

染井霊園

〒170-0003 豊島区駒込5-5-1 / TEL:03-3918-3502

都立霊園の中では最も規模が小さく、桜の古木が点在する中に昔ながらの墓地が配置された歴史ある霊園です。明治7年9月1日に開園し、ソメイヨシノの発祥地として知られる染井村の名残を今に伝えています。西側に本妙寺や慈眼寺などの古刹が隣接し、岩崎家の大規模墓所に接することで静寂な環境が保たれています。

雑司ヶ谷霊園

〒171-0022 豊島区南池袋4-25-1 / TEL:03-3971-6868

池袋副都心に近接した南池袋の住宅地内に位置し、明治7年9月1日に開園した都心部の貴重な緑地であり、雑木林のような自然環境を維持し、都市部にありながら豊かな生態系を保持しています。文学者や音楽家など多くの文化人が眠る墓所があり、歴史散策や文化探訪の場として多くの来園者が訪れます。

東京都の墓じまい補助金制度の対象者・申請方法

東京都における墓じまい支援制度は、一般的な補助金とは異なり、都立霊園の特定利用者を対象とした支援策です。そのため、制度の利用には特定の条件や手続きが必要となります。

申請の条件

東京都の支援制度は、主に以下の条件に該当する都立霊園の使用者が対象となります。

・お墓の承継者がいない方(継承者不在の場合)

・既存の墓所を返還し、都立霊園の合葬式墓地や納骨堂への改葬を希望する方

原状回復義務免除制度の申請については、使用者が高齢である場合や、相続人がいない場合、経済的な理由がある場合なども考慮されることがあります。

また、対象となる墓地は、東京都が管理する都立霊園のみです。民間霊園や寺院墓地については、各運営主体に独自の支援制度がない限り、東京都の制度は適用されません。

申請に必要な書類

墓じまい、特に改葬を含む手続きには、多くの書類準備と段階的な申請が必要です。都立霊園の支援制度を利用する場合も、これらの基本的な手続きに加えて、各制度固有の要件を満たす必要があります。

墓じまい全体のプロセスにおいて必要となる主な書類は以下の通りです。都立霊園の制度利用においても、これらの書類の準備が求められる場合があります。

改葬許可申請書:現在の墓地がある自治体の役所で入手するか、ホームページからダウンロードします

埋蔵(埋葬)証明書:現在の墓地の管理者(都立霊園管理事務所など)から発行してもらいます

受入証明書:新しい遺骨の受け入れ先(都立霊園の合葬式墓地やその他の供養施設)が発行する、遺骨の受け入れを証明する書類です。自治体によっては「使用許可証」「使用決定通知」「契約書」の写しで代用できる場合もあります

使用者の戸籍謄本:使用者の身分関係を証明するために必要となることがあります

住民票:住所を確認するために必要となることがあります

工事代の見積書及び領収書:原状回復義務免除制度や、墓じまい費用の一部を補助する制度がある自治体の場合に必要となることがあります。東京都の制度では、墓石撤去費用は自己負担となるため、業者への見積もり依頼は必要です

工事前後の写真:自治体によっては、墓石撤去工事の前後を撮影した写真の提出が求められることがあります

墓地の使用許可証:現在の墓地の使用者が所有する書類です

改葬承諾書:使用者以外の方が改葬を行う場合に、墓じまいする墓地の管理者から入手が必要となる場合があります

↓墓じまいに必要な書類についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

東京都の墓じまい手続きの流れ

墓じまいは、墓石の解体・撤去、墓地の更地化、そして遺骨の改葬の3つを行うことを指します。全体の期間は、見積もりから新しい供養先への納骨まで2ヶ月から6ヶ月程度かかります。

墓じまいをスムーズに進めるための一般的な手順は以下の通りです。

家族・親族との相談

墓じまいは親族にとって思い入れのある事柄であるため、トラブルを避けるために早い段階で親族と話し合い、同意を得ることが重要です。なぜ墓じまいをしたいのか、費用やスケジュールについて協力してほしいのかなどを率直に伝えましょう。

墓地管理者への相談

親族の同意が得られたら、お墓のある寺院のご住職や霊園の管理事務所などの墓地管理者へ、墓じまいの意向を伝えます。閉眼供養などの儀式や必要書類のやり取りがあるため、事前に話を通しておくことがスムーズな進行につながります。

新しい納骨先の決定

墓じまい後の遺骨の供養方法(永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など)と納骨先を決定します。改葬許可証の申請に新たな供養先の情報が必要となるため、工事を始める前に決めておく必要があります。

改葬許可証の取得

埋葬されている遺骨を他の場所に移す「改葬」には、自治体の許可が必要です。お墓がある地域の市役所や役場で「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入して提出します。この申請書には、現在の墓地管理者による記入・押印が必要な箇所もあります。

閉眼供養と遺骨取り出し

墓石の撤去工事を始める前に、お墓に宿る魂を抜く「閉眼供養」を執り行い、その後、遺骨を取り出します。

墓石撤去工事

石材店に依頼し、墓石の解体・撤去を行い、墓地を更地に戻します。複数の石材店から見積もりを取り、比較検討することが推奨されます。

墓地返還

墓石の撤去工事が完了したら、墓地の管理者へ墓地の使用権を返還します。不完全な状態で返還するとトラブルにつながる可能性があるため、必ず原状回復をしてから返還しましょう。

新しい納骨先への納骨

墓じまいが完了したら、事前に決めておいた新しい供養先へ遺骨を納骨します。この際、改葬許可証が必要となるため紛失に注意が必要です。

↓墓じまいの流れについてくわしく知りたい方はこちらへ↓

墓じまい後の供養方法(東京都内)

墓じまいを行った後、取り出した遺骨は法律により墓地以外の場所に遺棄することが禁じられているため、新たな供養方法を決めて納骨する必要があります。

都立霊園の永代供養施設の場合

東京都では、都立霊園の施設変更制度を利用して、都立霊園の合葬式墓地へ遺骨を移すことができます。この制度の対象は、都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方に限られます。

合葬埋蔵施設に改葬する場合、施設の使用料や年間管理料が免除されます。ただし、合葬埋蔵施設があるのは、小平霊園・八柱霊園・多磨霊園の3つです。です。補助制度を利用すれば、これらの霊園にある合葬式墓地を無償で利用でき、申込者と配偶者も生前予約が可能です。

民営施設の場合

都立霊園の制度を利用できない場合や、別の供養方法を希望する場合は、民営の永代供養墓、納骨堂、樹木葬、あるいは散骨や手元供養といった選択肢があります。

墓じまい後は、管理の負担が少ない永代供養がついているお墓に納骨する方が多いです。

納骨先の墓地や供養方法は様々な種類があるため、費用は大きく異なります。それぞれの特徴と費用相場を見ていきましょう。

①合祀・合葬墓(石材型):5~30万円

合祀・合葬墓は石材型の永代供養墓の一種で、モニュメントや塔の下に設けられた共有スペースに、骨壷から遺骨を取り出して、ほかの方の遺骨と一緒に埋葬するお墓です。スペースが少なくてすむため、費用相場は5~30万円程度です。

②集合墓(石材型):20~50万円

集合墓は、埋葬方法が集合安置の、石材型の永代供養墓です。モニュメントや像の下の共有スペースに設けられた棚などに、骨壷のまま安置します。費用相場は合祀・合葬墓よりは高くなり、20~50万円程度です。合祀・合葬墓と同様に家族や親族と慎重に相談するとよいでしょう。

③個別安置墓(石材型):50~120万円

個別安置墓(石材型)は、個人や家族で個別に眠るスペースが用意された、石材型の永代供養墓です。個別のスペースがあるため、費用相場は50~120万円と、石材型の永代供養墓のなかでは最も費用が高くなります。

④樹木葬:5~100万円

墓石の代わりに樹木を用いたり、埋葬場所が草花に囲まれているような永代供養墓です。自然志向な点や永代供養であることから、近年人気があります。埋葬人数や埋葬方法によって費用相場も変わりますが、一般的には20〜100万円ほどです。

なお樹木葬では、骨壷に入れて埋葬するケースもありますが、そのコンセプトから骨壷ではなく、自然に還る骨袋に入れて埋葬(土葬)するのが一般的です。合祀・合葬、集合埋葬、個別埋葬と、お墓や各墓地によって埋葬方法は異なります。

なお骨壷に入れて安置した場合でも、あらかじめ決められた安置期間を過ぎると、合祀・合葬されることがほとんどです。その点も踏まえ、よく検討するとよいでしょう。

⑤納骨堂:20~150万円

納骨堂は、遺骨を専用のスペースに納骨できる屋内施設です。永代供養がついている施設も多く、ロッカー式や仏壇型、自動搬送式などさまざまな種類があります。費用相場は20~150万円です。とから、風情を感じられないという方もいるようです。また、屋内施設の運営には管理コストが必要なため、永代供養がついていても年間管理費がかかるところもあります。事前に確認しておくとよいでしょう。

⑥永代供養付き一般墓(個人墓):100~150万円

昔ながらの一般墓と全く同じもので、永代供養がついているお墓もあります。大きな墓石を用い、形状は一般墓と変わらないため、費用相場は永代供養墓のなかで最も高く、100~150万円程度です。

⑦散骨:5~70万円

散骨は、パウダー状に粉骨した遺骨を海や山などに撒く供養方法です。最近ではバルーン葬や宇宙葬など、空や宇宙に散骨する方法もあります。費用相場は、主流である海洋散骨の場合、5~50万円と差があります。

業者に代理で散骨を行ってもらう場合が最も安く、船をチャーターし、ほかの方と合同でおこなうのか、ひと家族のみ貸し切りの船でおこなうのかによって費用は変わってきます。また空中散骨や宇宙への散骨となると、50万円以上かかるのが一般的です。

⑧手元供養:数百~10万円

手元供養は、小型の骨壷や専用のアクセサリー、写真立ての中に遺骨の全部、または一部を納めて手元に保管しておく供養方法です。たくさんの種類があるため、数百円から10万円まで費用もさまざまです。

よくある質問

Q. 東京都では墓じまいの補助金がもらえますか?

A1. 東京都では直接的な補助金はありませんが、都立霊園の使用者を対象とした「原状回復義務免除制度」や「施設変更制度」があります。これらの制度により、墓石撤去費用の削減や合葬式墓地の使用料免除など、費用負担を軽減できます。

Q. 民間霊園や寺院墓地でも東京都の支援制度は利用できますか?

A. いいえ、東京都の支援制度は都立霊園の使用者のみが対象です。民間霊園や寺院墓地については、各運営主体が独自の支援制度を設けている場合がありますので、直接お問い合わせください。墓じまい費用は基本的に自己負担となります。

Q. 都立霊園の施設変更制度を利用する場合、生前に申し込めますか?

A. はい、申込者と配偶者は生前予約が可能です。承継者がいない方で、将来の供養について不安がある場合は、事前に手続きを行うことができます。詳細な条件や手続き方法については、各都立霊園の管理事務所にご相談ください。

まとめ

この記事では、東京都における墓じまい補助金制度について、2025年最新の情報を解説しました。

東京都では墓じまいに対する直接的な補助金・助成金は存在しませんが、都立霊園の使用者を対象とした「原状回復義務免除制度」と「施設変更制度」という2つの重要な支援制度があります。原状回復義務免除制度では、墓地返還時の墓石撤去費用(通常20万円~50万円)を削減でき、施設変更制度では承継者のいない方が都立霊園の合葬式墓地を無償で利用できます。

墓じまいの総費用は30万円~300万円と高額になるため、これらの制度を活用することで経済的負担を大幅に軽減できます。また、墓じまい後の供養方法としては、都立霊園の合葬式墓地以外にも、永代供養墓、樹木葬、納骨堂、散骨、手元供養など多様な選択肢があり、それぞれ費用や特徴が異なります。

墓じまいを検討される際は、家族・親族との十分な話し合いをおこない、納得できる最適な方法を選択することが重要です。墓じまいのタイミングに迷っている方もいらっしゃると思いますが、お得な制度に該当する方は、ぜひ機会を逃さないようにしましょう。

全国永代供養墓・樹木葬グループでは、墓じまい後の納骨に最適な樹木葬や、合祀しない永代供養墓をご案内しています。墓じまいや複数の遺骨の納骨にも対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です