墓じまいの手続きとは?必要な書類と知っておくべき注意点を解説します

近年、少子高齢化や核家族化により、代々お墓を継いで守っていくことが難しくなっています。そのため、お墓の管理について悩んでいたり、墓じまいを検討される方も増えています。しかし、墓じまいは、ほとんどの方が未経験です。そのため、どのような手続きをすればよいかわからない方も多いのではないでしょうか?そこで、この記事では墓じまいの手続きについて、知っておくべき注意点とあわせてくわしく解説します。

↓墓じまいとは?墓じまいについておさらいしたい方はこちらへ↓

墓じまいとは

墓じまいとは、先祖から継承されてきたお墓を解体し、更地にして管理者に返還することを指します。具体的には、お寺や市営霊園、地域の共同墓地、先祖からの所有地などにあるお墓を撤去し、埋葬されている遺骨を他の場所に移す手続きのことをいいます。墓じまいは、家族や親族にとって重要な決断です。事前に十分な準備をして、適切な手続きを踏むことが大切です。

墓じまいを行う場合、埋葬されているお骨の移転先を事前に決めておく必要があります。移転先としては、新しい霊園や納骨堂、樹木葬、永代供養墓などがあります。重要なのは、墓じまいには「改葬」の手続きが伴うことです。改葬とは、お骨を現在の納骨・埋葬先から他の場所に移して納骨、埋葬、安置することです。これをおこなうためには役所の発行する「改葬許可証」が必要となります。以上のことを踏まえて、墓じまいを進める手順を実際に見てみましょう。

墓じまいを進める7つの手順

墓じまいを進める全体の流れを把握しておくと、墓じまいの手続きについてもより理解しやすくなるはずです。ここでは最初に、墓じまいの7つの手順を解説します。

①家族や親族と相談をする

まず、墓じまいを進めるにあたって、初めに家族や親族と相談することが重要です。お墓は故人や先祖のことを思う家族や親族全員に関わりのあるものです。ご先祖様のお墓を、できる限り守っていきたいと考えている方も中にはいらっしゃるかもしれません。墓じまいをしたい理由や背景を事前に家族や親族に丁寧に説明して相談するとよいでしょう。

②墓地管理者に墓じまいの相談をする

次に、墓じまいをするにはお墓の管理者の許可が必要です。親族との相談を終えたら、お寺や霊園などのお墓の管理者に相談しましょう。これまでお世話になった感謝の気持ちを十分に伝えながら、墓じまいを検討している旨や背景を丁寧に説明することが大切です。

③新しい納骨先や供養方法を決める

その次は、墓じまいをした後の新しい納骨先や供養方法を決めます。墓じまい後には永代供養墓が選ばれることが一般的ですが、永代供養墓にもさまざまな種類があります。また、散骨や手元供養といった供養方法もあるため自分に合ったものを、家族と相談して探しましょう。

④自治体への手続きをおこなう

新しい納骨先や供養方法まで決まったら、ここで墓じまいに必要な行政手続きを進めます。墓じまいをするためには、お墓がある市区町村の役所で改葬許可証を発行してもらう必要があります。改葬許可証の発行や諸々の手続きについては、次の章で必要な書類や注意点とあわせて、くわしく解説しています。

⑤閉眼供養(魂抜き)をして遺骨を取り出す

改葬許可証が準備できたらお墓(墓石)から魂を抜く閉眼供養をおこなってもらい、遺骨を取り出します。その際は、同じ日に閉眼供養と遺骨の取り出しができるようお寺や業者との日程を調整するとよいでしょう。そうすることで、二度手間にならずスムーズに墓じまいを進めることができます。

⑥お墓を解体・撤去して墓地を返還する

墓地は墓じまいのあと、更地にして管理者へ返還する必要があります。遺骨を取り出したら、石材店などの業者に依頼してお墓の撤去工事をおこないます。複数の業者から相見積もりをとって納得のいく業者を選ぶとよいでしょう。

⑦新しい納骨先で納骨法要をする

新たな納骨先が墓地や霊園の場合、納骨法要または開眼供養をおこない、納骨してもらいましょう。散骨や手元供養の場合は、法要をおこなわないことが多いです。

墓じまいのくわしい流れをもっと知りたい方は、下記をご覧ください。

↓墓じまいのくわしい流れをもっと知りたい方はこちらへ↓

墓じまいに必要な書類と手続きの流れ

ここまで、墓じまいを進める全体の流れを解説しました。次に、前章の「④自治体への手続きをおこなう」で述べた「改葬許可証」の交付に必要な準備や手続きをくわしく見ていきましょう。

そもそも改葬許可証が必要な理由は、市区町村の許可を得なければ墓じまいができないためです。「墓地、埋葬等に関する法律」によって、お墓から遺骨を取り出して別の場所に移動するためには、市区町村から許可を得なければならないこと、市区町村が許可を与える際は「改葬許可証」を交付しなければならないことが定められています。

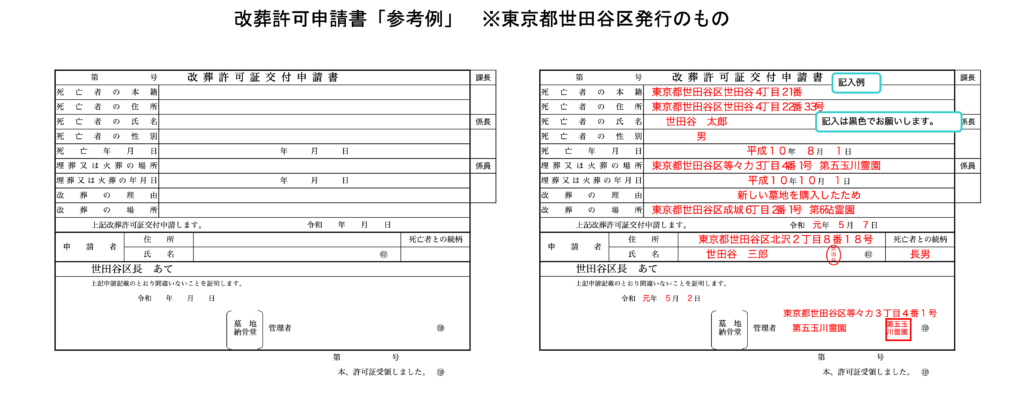

改葬許可申請書を手に入れる

まずは、改葬許可申請書を入手しましょう。改葬許可申請書は墓じまいをするお墓がある自治体の役所で入手し提出します。書類は窓口で発行、もしくはホームページからダウンロードできることがほとんどです。一般的に、お墓に眠っている故人の情報や申請者の情報を記載する必要があるものが多く、書式は各自治体によって異なります。

埋蔵証明書を発行してもらう

次に、お墓の管理者から埋蔵証明書をもらいます。埋蔵証明書は現在のお墓に誰が埋蔵されているかを証明する書類で墓地管理者の署名や捺印が必要です。各自治体の所定の用紙でも、墓地独自の用紙でも問題ありません。先に述べた「改葬許可申請書」のなかに墓地管理者の署名捺印欄があり、「埋蔵証明書」としても兼用できる自治体もあるので事前に確認しましょう。

受入証明書をもらう

墓じまいをおこなうためには、新しい納骨先の墓地管理者から、新しい墓地に受け入れてもらえることを証明するための受入証明書も必要となります。ただし、新しい墓地の契約書や使用許可書などを代わりに提出すればよい場合もありますので、自治体に確認しておきましょう。

墓地名義人の承諾書を手に入れる(一部の方のみ)

これから改葬許可申請をして墓じまいをする方と、墓地の名義人が異なる場合は、墓地の名義人の「改葬承諾書」が別途必要になります。

必要な書類を役所に提出する

「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」の3つの書類を揃えて役所に提出することで、「改葬許可証」を交付してもらうことができます。手続きにかかる手数料は各自治体によって異なりますが、おおよそ0〜1,500円ほどです。

改葬許可証が発行される

改葬許可証が発行されると墓じまいをすることが可能になります。改葬許可証は遺骨の取り出しやお墓の撤去工事の際に業者に提示する必要があるため、その前までには準備を済ませておくようにしましょう。

一般的な墓じまいと異なるケースの手続き

ここまでは、墓じまい後に永代供養墓などの新しい納骨先に改葬する一般的なケースに必要な手続きを解説してきました。ここでは、納骨をおこなわない新しい供養方法を選ぶ場合や、特殊なケースでの手続きについて紹介します。

散骨や手元供養をするケース

墓じまい後に散骨や手元供養を選ぶ方もいます。散骨や手元供養は「墓地、埋葬等に関する法律」が制定された当時には想定されておらず、近年新しく登場した供養方法です。法律で定義されていないため、各自治体によって解釈や対応方法が異なります。

例えば、改葬許可証には遺骨の移動先の墓地について記載する必要がありますが、散骨や手元供養の場合は移動先の墓地が無いため記載できません。そのため、基本的には改葬許可証を発行することができないのですが、改葬許可証が無いと石材店に遺骨の取り出しをおこなってもらえない、あるいは業者に散骨をおこなってもらえないというケースがあります。こうしたケースに対応するため、改葬許可証を発行してくれるところ、改葬許可証は発行できないが何らかの用意があるところなど、各自治体によって対応は異なっています。

自治体によって対応が異なる具体例として、筆者が2つの自治体に問い合わせた内容を紹介しておきます。

・川崎市幸区

改葬先(遺骨の移動先)を未定として提出することで、改葬許可証を交付してもらえる。特に手元供養の場合、あとから墓地に埋葬することも可能であるため、その際に、未定の部分を修正して再度提出する。

・東京都大田区

散骨や手元供養の場合、改葬先(遺骨の移動先)の記載ができないため、区として改葬許可証の交付は難しい。改葬許可証はないが、墓地の管理者や業者と相談しながら散骨や手元供養を進めることになる。

墓じまい後に同じ墓地の中で遺骨を移動するケース

遺骨をお墓から同じお寺の永代供養墓へ移すなど、同一墓地内で遺骨を移動するケースもあるかと思います。厳密には同一墓地内であっても改葬許可証は必要です。「墓地、埋葬等に関する法律」によって他の「墓地」に移すことでなく、他の「お墓」に移すことが改葬であると定義されているからです。

引用:『e-GOV法令検索』昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律 第二条 3より

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048_20220617_504AC0000000068

ただし、移動の経緯が墓地台帳に明確に記録されていれば、改葬許可証が出されていなくても、墓埋法の目的を損なうものではないという見解もあるのでお寺や自治体に確認してみるとよいでしょう。

遺骨が入っていないお墓のケース

墓地区画を購入したのみ、もしくは墓石は建てたけれどもまだ納骨をしていないお墓の墓じまいをするケースもあるでしょう。この場合は遺骨がありませんので改葬許可証は不要です。ただ墓石の撤去工事をして墓地管理者に墓地区画を返還すれば問題ありません。

墓じまいの手続きで知っておくべき注意点やポイント

ここからは、墓じまいの手続きを進める上で知っておくとよい注意点を解説します。重要なポイントを抑えて、実際に墓じまいの手続きを進める際の参考にしてください。

改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要

改葬許可証は遺骨1体につき1枚の申請書を提出する必要があります。たとえば、今のお墓に3名眠っている場合は3通申請しなければならないということを覚えておきましょう。ただし、所定の用紙で複数の申請ができる自治体もあるため、実際の自治体ごとに確認が必要です。

改葬許可証の交付期間

改葬許可証が交付されるまでの期間は、各自治体によっても異なりますが、通常は3日〜5営業日ほどです。遺骨の取り出しや墓石の撤去工事に間に合わせるために、手続きは余裕を持って進めておくことをおすすめします。

改葬許可申請書の記入者

改葬許可申請書には、基本的に申請者自身で必要な情報を記入する必要があります。もし、自身で記入できない場合は代理人を立てて、委任状を用意することが必要になりますので別途、役所に確認しましょう。

郵送での手続き

ほとんどの場合、改葬許可証の交付のための書類はホームページからダウンロードできますし、手続きの多くは郵送で対応できます。たとえば、墓地管理者の記入をもらう際は時間がかかってしまう場合もありますが、お墓が遠かったり外出が難しい事情がある場合は郵送での手続きも検討しましょう。

墓地の管理者が不明な場合の相談

共同墓地という形で管理されており、誰が運営しているのかわからない墓地もあります。また、かなり古い墓地で管理者がおらず、運営が引き継がれていないといったケースもあります。このように、墓地の管理者が不明な場合はその墓地のある自治体に必ず相談しましょう。

墓じまいの費用相場

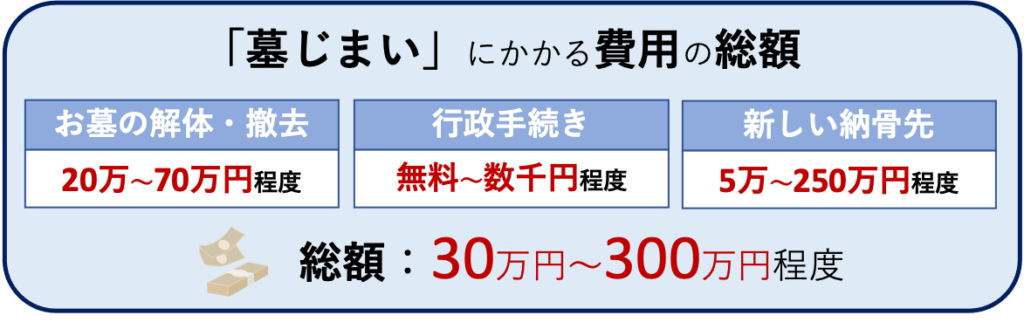

ここまで、墓じまいの手続きについて、流れや注意点と合わせて解説してきました。続いて、実際に墓じまいをする場合、どのくらいの費用が必要なのか相場を解説していきます。

墓じまいにかかる費用の大まかな内訳は上記の表の通りで、総額は30〜300万円ほどです。費用相場に大きく差があります。この理由は、墓じまい後の納骨先や供養方法にはさまざまな種類があり、それぞれに料金が異なるためです。

↓墓じまいの費用についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

墓じまい後の新しい納骨先の種類と費用相場

最後に、墓じまいの費用に大きく差の出る墓じまい後の納骨先や供養方法について、種類や相場を紹介します。

| 種類 | 費用相場 | 内容、特徴 |

| 一般墓 | 100~350万 | 昔ながらの石を建てるお墓 |

| 個別安置墓(石材型) | 50~120万 | 家族だけで個別に眠るマンション型のお墓 |

| 樹木葬 | 20~100万 | 緑や花に包まれ自然に還るお墓 |

| 納骨堂 | 20~150万 | ロッカー式などの屋内納骨施設 |

| 合祀・合葬墓(石材型) | 5~30万 | ほかの方の遺骨と一緒に埋葬されるお墓 |

| 散骨 | 5~70万 | 海や山など自然に遺骨を撒く供養方法 |

| 手元供養 | 数百円~50万 | 小型のアクセサリーなどに遺骨を収めて保管 |

墓じまい後の納骨先としてよく選ばれ、急速に普及しているのが永代供養のついたお墓です。なかでも、自然志向の樹木葬は頻繁にメディアに取り上げられ、人気です。また、屋外にあり、昔ながらの雰囲気を保ちつつ個別で眠ることのできるマンション型の永代供養墓(個別安置墓)も注目されています。

最も費用を抑えられるお墓は合祀・合葬墓ですが、他の方の遺骨と一緒に埋葬されることや、お参りの際に手を合わせる対象が、他の人と共有であることに抵抗を感じてしまう方もいます。

また、お墓への納骨ではなく散骨や手元供養にすると費用を抑えることもできます。しかし、散骨では手を合わせる場所がなくなってしまったと後で後悔してしまう方、手元供養では遺骨が側にあるからこそ、かえって悲しみが癒えないといった方もいます。

費用面だけでなく、デメリットやメリットも合わせて考えることで、最も合っている納骨方法を選ぶことが大切です。

↓永代供養とは?永代供養墓について気になった方はこちらへ↓

よくある質問

墓じまいの手続きついて、よくある質問をまとめました。

墓じまいの手続きは複雑ですか?自分でもできますか?

はい、代行業者も存在しますが、自分で墓じまいの手続きすることは可能です。手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、書類の準備や役所や墓地の管理者、親族などとの調整に時間がかかる場合があります。具体的な手続きは「墓じまいと進める7つの手順」でくわしく説明しています。

墓じまいに必要な書類は何ですか?どこで入手できますか?

墓じまいに必要な主な書類は以下の通りです:

必須書類

- 改葬許可申請書:現在の墓地がある市区町村役場で入手

- 埋蔵証明書:現在の墓地管理者(お寺・霊園)が発行

- 受入証明書:新しい納骨先が発行

- 改葬許可証:上記3つの書類を揃えることで、役所が発行

場合によっては必要な書類

- 改葬承諾書:墓じまいをおこなう方が墓地の名義人ではない場合

くわしくは、「墓じまいに必要な書類と手続きの流れ」をご覧ください。

墓じまいの手続きでつまずきやすいポイントはどこですか?

墓じまいの手続きでつまずきやすいポイントとして、以下のような例が挙げられます。

1. 改葬許可証の申請ミス

遺骨の数を正確に把握せずに申請してしまい、遺骨1体につき1枚必要であることを知らずに手続きが遅れる。

2. スケジュール管理の失敗

必要な書類の準備や改葬許可証の交付期間を考慮せずに工事日程を決めてしまい、許可証が間に合わない。

3. 申請書の記入者問題

申請者本人以外が勝手に記入・提出してしまい、委任状が必要であることをあとから知って手続きが止まる。

4. 墓地管理者が不明・非協力的

古い共同墓地で管理者が分からず、埋蔵証明書の発行ができずに手続きが進まない。

5. 親族の理解が得られない

一部の親族にのみ相談して進めた結果、あとから反対され、墓じまい自体が中止になってしまう。

「墓じまいの手続きで知っておくべき注意点やポイント」では、トラブルの対応策や解説をおこなっています。

まとめ

この記事では墓じまいの手続きついて、必要な書類や注意点などを解説してきました。この記事の要点を下記にまとめています。

・法律で定められているため、墓じまいをするためには「改葬許可証」が必要

・改葬許可証の交付には「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」の3つの書類が必要

・散骨や手元供養など新しい供養方法の場合は自治体によって対応が異なる

・改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要であり、手続きには余裕を持って進めることが大切

墓じまいは、ほとんどの方が未経験かと思いますが、重要なポイントさえ抑えれば手続き自体は難しくありません。実際に墓じまいの手続きをする際にこの記事を役立てていただければ幸いです。

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です