「納骨堂」でトラブルが起きる理由|納骨堂のデメリットと後悔しない「屋外永代供養」

お墓の継承者問題や費用の問題から、近年急速に人気が高まっている「納骨堂」。特に都市部では、アクセスのよい最新の自動搬送式納骨堂も注目されています。しかし、契約後に思わぬトラブルに巻き込まれるケースも増えていることをご存知でしょうか。

「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、この記事では納骨堂で実際に起きているトラブル事例から、納骨堂にひそむ特有のデメリット、そしてその不安を根本から解消する新しい選択肢まで、お墓選びで失敗しないための知識を徹底解説します。

納骨堂でよくあるトラブル事例【費用・契約編】

契約時に「これ以上はかからない」と説明されても、後から追加費用が発生するケースもあるようです。まずは、お金と契約に関する代表的なトラブル事例を見ていきましょう。

事例①:聞いてない!契約後に発覚した「追加費用」

最も多いトラブルの一つが、想定外の費用請求です。契約時の永代供養料や使用料のほかに、以下のような費用が後から必要になることがあります。

年間管理費: 毎年支払う管理費が、数年後に値上がりするケース。

修繕積立金: 建物の老朽化に伴い、将来的な大規模修繕のための積立金を求められる。

法要料・納骨料: 納骨時や年忌法要の際に、お布施とは別に施設へ支払う料金が発生する。

契約前に「総額でいくらかかるのか」「将来的に値上がりする可能性のある費用は何か」をリストアップして、書面で確認することが不可欠です。

事例②:期間満了後はどうなる?「個別安置期間」の認識違い

納骨堂では、遺骨を個別に安置できる期間が定められているケースも多いです。この期間を過ぎると、ほかの遺骨と一緒に合祀されるのが一般的です。

問題は、この条件をよく理解しないまま契約してしまうケースです。「永代供養だから永久に個別で安置される」と思い込み、気づいたときには合祀されていて、遺骨を取り出せなくなってしまったという悲しいトラブルが実際に起きています。

・遺骨は合祀されるのか?

・個別安置の期間は何年間か?

・期間の延長は可能か?

・合祀された後の供養はどのように行われるのか?

これらの点を必ず確認しましょう。

↓合祀とは?詳しく知りたい方はこちら↓

事例③:高額請求も…「墓じまい」に伴う離檀料トラブル

すでにお墓があり、そこから納骨堂へ遺骨を移す「墓じまい」(改葬)を考えている方は注意が必要です。特に、これまでお付き合いのあったお寺がある場合、お墓を撤去して関係を解消する際に「離檀料」を請求されることもあります。

離檀料は必ず請求されるものではなく、また法的な支払い義務があるものではありませんが、長年お墓を守っていただいた感謝の気持ちとしてお渡しするのが一般的です。しかし、なかには高額な離檀料を請求され、トラブルに発展するケースもあるようです。墓じまいを検討する際は、事前にお寺と丁寧に相談することが大切です。

納骨堂でよくあるトラブル事例【管理・親族編】

納骨堂にまつわるトラブルは費用面だけではありません。施設の管理体制や、親族との意見の相違も大きな問題に発展する可能性があります。

事例④:ある日突然…納骨堂の「経営破綻・倒産」

永代にわたる供養を託すはずの施設が、倒産してしまうという最悪のケースも現実に起きています。実際に、北海道札幌市では納骨堂を経営する宗教法人が破産し、利用者が多額の費用を支払ったにもかかわらず、遺骨の新たな受け入れ先を探さなければならない事態となった例もあります。

出典:https://www.htb.co.jp/telemen/noukotsudou/

運営者が不安定な場合、将来的に管理が行き届かなくなったり、最悪の場合は施設が閉鎖されたりするリスクがあります。

事例⑤:こんなはずでは…お参りの「厳しい制限」

いざお参りに行ってみると、予想外の制約に戸惑うこともあります。

・お供え物や生花の禁止: 衛生管理や防災上の理由から、お供えができない施設も多いです。

・お線香が焚けない: 火災防止のため、お線香の使用が禁止されていることがあります。

・参拝時間の制限: 開館時間が限られており、仕事帰りなどに立ち寄れない。

・参拝ブースの狭さ: 家族全員でゆっくりお参りするスペースがない。

故人を偲ぶ大切な場所だからこそ、どのようなかたちでお参りができるのか、見学時にしっかり確認しましょう。

事例⑥:よかれと思って…親族に「反対される」ケース

自分一人の問題だと思って契約を進めた結果、親族から猛反対されてしまうケースも少なくありません。

・「お墓らしくない」という価値観の相違

・合祀されることへの抵抗感

・生前契約したことを伝えておらず、死後に初めて知った親族が困惑する

お墓は家族や親族にとっても大切な場所です。自分だけで決めてしまわず、必ず事前に相談し、全員の合意を得てから話を進めることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

納骨堂にひそむ屋内施設のリスク

便利な面もある納骨堂ですが、そこには納骨堂ならではの特有のリスクも存在します。

リスク①:機械の故障・停電・災害時に「お参りできない」

現代には、機械が遺骨の入った厨子(ずし)を参拝スペースまで運んでくる最新式の自動搬送式納骨堂などもあります。しかし、このシステムが故障したり、停電したり、システムエラーが発生したりすると、遺骨を呼び出すことができず、お参りができなくなってしまいます。

また、地震や火災といった災害で建物や機械が損壊するリスクも考慮する必要があります。

リスク②:建物だから避けられない「老朽化」と「高額な修繕費」

どのような立派な建物でも、経年劣化は避けられません。数十年後には、外壁の修繕、空調設備の入れ替え、搬送システムの改修など、大規模な修繕が必要になります。

その高額な費用は、月々の管理費や別途徴収される修繕積立金で賄われますが、経営状況によっては利用者の負担が想定以上に増える可能性も否定できません。

リスク③:お盆は長蛇の列?「参拝スペースの混雑」

多くのビル型納骨堂は、限られた参拝ブースを多くの契約者で共有する形になります。そのため、お盆やお彼岸など、お参りが集中する時期には受付や参拝ブースで長い待ち時間が発生することがあります。

「いつでも気軽にお参りできる」と思っていたのに、実際には大変な混雑でゆっくりお参りできなかった、という声も聞かれます。

リスク④:建築費が経営を圧迫?「倒産時に遺骨が迷子になる」問題

大きな建物を必要とする納骨堂は、土地の取得費用や建設費、機械設備の導入に莫大な初期投資が必要です。この投資が経営を圧迫し、資金繰りが悪化すれば、倒産のリスクが高まります。

万が一倒産してしまった場合、遺骨の引き取りを求められますが、建物の差し押さえなどが始まると、スムーズに遺骨が返還されないといった最悪の事態も想定されます。

納骨堂選びで失敗を防ぐ6つのチェックリスト

ここまで見てきたようなトラブルを避けるために、契約前には必ず以下の6つのポイントをチェックしてください。

① 費用:総額と追加費用の内訳を確認したか?

パンフレットに記載されている初期費用だけでなく、その後も支払い続ける必要がある年間管理費、将来的に発生する可能性のある修繕積立金、法要ごとにかかるお布施以外の施設利用料など、考えられるすべての費用について書面で確認しましょう。

② 期間:個別安置の年数と合祀後の供養方法を理解したか?

遺骨を個別に安置してもらえる期間が何年間なのか、その期間が過ぎた後はどこで、どのように合祀され、永代にわたり供養されるのかを具体的に確認することが重要です。「永代供養」という言葉だけで判断せず、その内容をしっかり理解しましょう。

③ 運営:運営者の安定性や評判を調べたか?

運営者がどのような団体なのか、経営の安定性は十分か、過去に行政指導を受けたことがないかなどをインターネットの口コミや評判も参考にしながら調べましょう。大切な遺骨を長期にわたって預ける場所だからこそ、運営者の信頼性は最も重要なポイントの一つです。

④ 親族:契約前に家族や関係者全員の合意を得たか?

お墓は自分一人の問題ではありません。後々のトラブルを避けるため、将来お墓を継ぐ可能性のある方やお参りに来る親族には必ず事前に相談し、全員が納得した上で契約を進めることが大切です。

⑤ 契約:契約書を隅々まで読み、不明点を解消したか?

契約書は隅々まで、特に小さな文字で書かれた特約事項などもしっかりと読み込みましょう。少しでも疑問や不明な点があれば必ず担当者に質問し、可能であればその回答を書面に残してもらうと安心です。

⑥見学:現地の管理状況や雰囲気を自分の目で見たか?

施設の清掃状況や管理体制はもちろん、スタッフの対応が丁寧かどうか、参拝スペースの広さや実際のお参りのしやすさ、混雑状況などを自分の目で確かめましょう。可能であれば、お盆やお彼岸に近い時期にも足を運んでみると、普段との違いがわかり参考になります。

↓気になる場所の雰囲気や管理状況を確かめるために、まずは実際に見学をしてみませんか。↓

納骨堂の不安を解消する「屋外型の永代供養」とは

ここまで納骨堂のリスクについて解説してきましたが、「では、どうすればいいのか?」と感じた方も多いでしょう。そこで注目したいのが、建物特有のリスクから解放される「屋外型の永代供養」という選択肢です。

選択肢①:自然に還る「樹木葬」

樹木葬とは、墓石に見立てたシンボルツリーとする樹木の周囲や、ガーデン風に花や芝生を植えた庭園に遺骨を埋葬する方法です。

メリット:

・自然に還りたいという想いを叶えられる

・宗教・宗派を問わないことが多い

・お墓の承継者が不要

・一般のお墓に比べて費用を抑えられる傾向がある

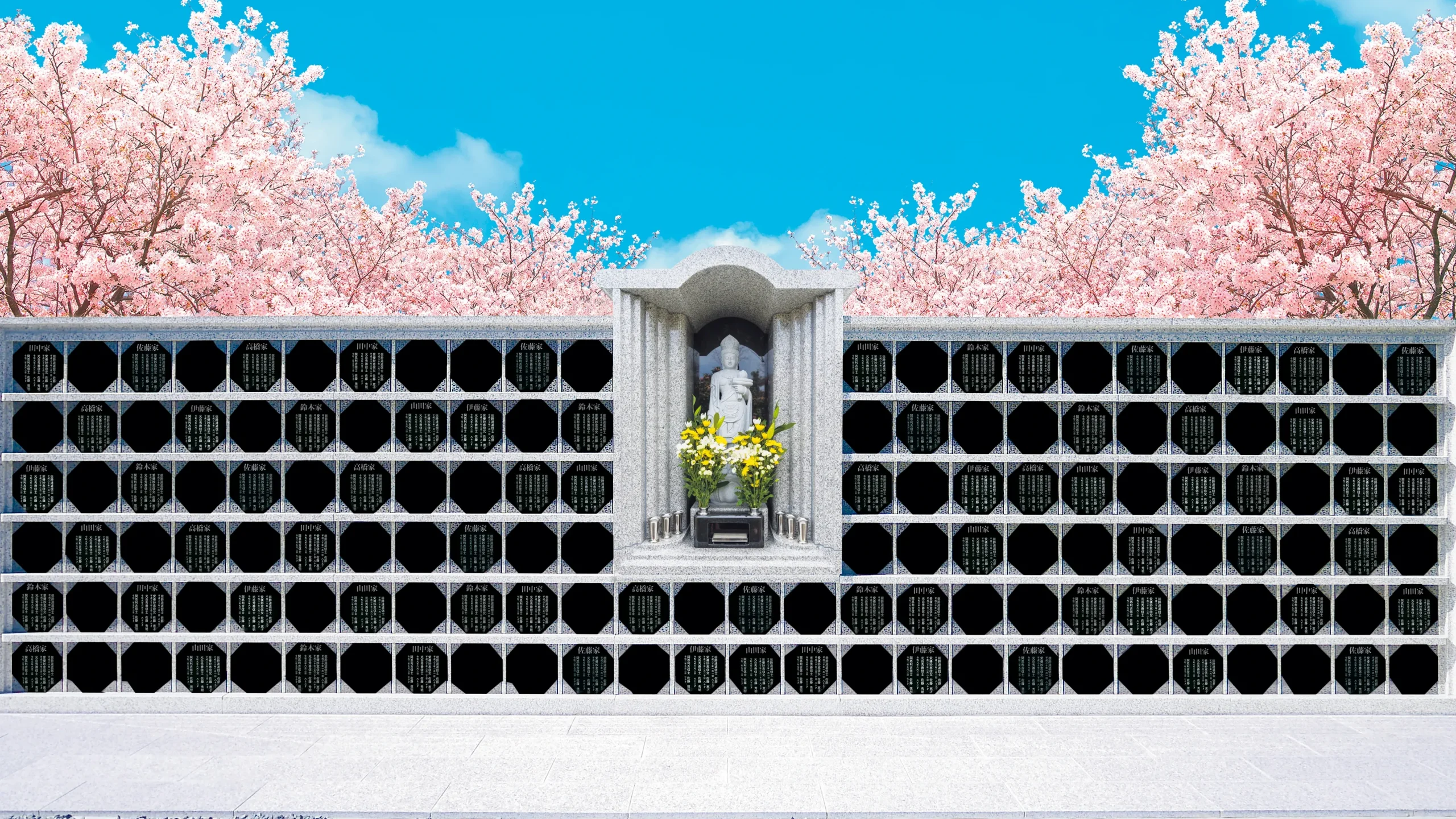

選択肢②:個別に納骨できる「永代供養墓」

永代供養墓はその名のとおり、永代供養がついているお墓のことです。合祀墓だけでなく、個別に納骨するマンションタイプの個別安置墓など、さまざまな種類があります。

永代供養墓の場合、寺院などが永代にわたって供養・管理を行います。

メリット:

・寺院の境内にあることが多く、永続的な供養への安心感が高い

・一般的なお墓に近いかたちであるため、親族の理解も得やすい

・一定期間、個別に供養された後に合祀される形式が多いが、期限のない永代供養墓もある

【一目でわかる比較表】屋内型納骨堂 vs 屋外型永代供養

| 屋内型納骨堂 | 屋外型永代供養 | |

| 倒産リスク | 経営破綻すると建物も差し押さえられ、遺骨の返還が困難になる可能性あり。 | 土地そのものが主体のため、万が一の場合でも遺骨がなくなるリスクは低い。 |

| 老朽化リスク | 建物や機械の老朽化は避けられず、高額な修繕費が発生する可能性あり。 | 建物のような大規模修繕は基本的に不要。 |

| 災害リスク | 地震・火災・停電で建物やシステムが損傷し、利用不可になる可能性あり。 | 比較的災害の影響を受けにくい。 |

| 費用 | 初期費用は高額になる傾向。年間管理費や将来の修繕費も必要。 | 初期費用は比較的安価な場合が多く、管理費も割安な傾向。 |

| お参りの雰囲気 | 屋内で天候に左右されない。近代的で清潔だが、制約が多い場合も。 | 開放的な空間で自然を感じながらお参りできる。お供えなども比較的自由。 |

| 自然志向 | 自然を感じる要素は少ない。 | 樹木葬の場合、自然の中で眠りたいというニーズに応えられる。 |

↓さらに具体的な費用やプランを比較するために、まずはパンフレットを取り寄せてみましょう。↓

納骨堂トラブルに関するよくある質問(Q&A)

Q. 契約した納骨堂を途中で解約したり遺骨を移動(改葬)したりできますか?

A. 可能です。ただし、遺骨を別の場所に移すには、自治体が発行する「改葬許可証」が必要です。また、一度支払った永代使用料や管理費は、契約上、原則として返金されないケースがほとんどですので注意が必要です。

Q. もし納骨堂が倒産・閉鎖したら、預けた遺骨は法的にどうなりますか?

A. 法律上、遺骨は所有者に返還されるのが原則です。しかし、経営者と連絡が取れなくなったり、手続きが滞ったりして、返還がスムーズに進まないリスクがあります。 新たな経営者が事業を引き継ぐ場合は、そのまま利用を継続できる可能性もあります。

Q. もし契約後にトラブルが起きたら、どこに相談すればいい?

A. まずは納骨堂の運営者に直接相談しましょう。それでも解決しない場合は、お住まいの自治体の「消費生活センター」や、消費者ホットライン「188」に相談してください。法的な問題に発展した場合は、弁護士など専門家への相談も有効です。

まとめ:後悔しない供養のために、建物のリスクも考えて選ぶ時代へ

納骨堂は、現代のライフスタイルに合った非常に便利な供養の形です。しかし、その手軽さや利便性だけで選んでしまうと、後になって大きなトラブルに発展しかねません。

納骨堂を検討する際は、費用やアクセスといった目先のメリットだけでなく、「建物特有のリスク」、つまり、老朽化、災害、そして倒産といった施設の永続性に関わる問題まで考慮に入れる必要があります。

これからの時代は、大切な人を供養する場所を、より長期的で安心できる視点から選ぶことが求められます。その一つの答えとして、建物リスクから解放され、自然の中で安らかに眠れる「屋外型の永代供養」も、ぜひあわせて検討してみてはいかがでしょうか。

↓全国の提携寺院から希望のお墓を探してみる↓

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です