お墓はいらない?現代の供養方法と墓じまいについて考える完全ガイド

近年、後継者不足や費用面などの観点から「お墓はいらない」と考える方が増加しています。

この記事では、

- お墓を持つことのメリットやデメリット

- 一般的なお墓以外の供養方法

- 墓じまいのポイント

を中心に解説します。

多様化する供養の方法を知り、自分はどのような納骨をしてもらいたいのか判断するための参考にしてみてください。

お墓を持たない選択が増えている理由

まず初めに、「お墓を持たない」という選択が増えている背景について説明します。

少子高齢化による後継者不足の影響

お墓を持たないという選択をする一つ目の理由は、少子高齢化に伴う後継者不足です。

お墓は一般的に家族が何世代にも渡って継承していくものですが、後継者がいなければ、お墓を管理したりお参りすることができなくなってしまいます。

近年は、子どもがいない家庭も増えており、少子高齢化がお墓を持たなくなる一因であると考えられるでしょう。

維持管理の手間と金銭的負担

お墓の維持管理の手間や金銭的な負担の大きさもお墓を持たなくなる原因の一つであるといえます。

お墓を綺麗に維持するためには、定期的に清掃したり、お花を入れ替えたりするなどの作業が必要です。

近年は、都市部への人口集中や核家族化の影響で、物理的にお墓との距離が遠くなってしまい、そもそもお墓に定期的に通えない家庭が増えているため、お墓を管理するハードルが高まっているといえます。

また、墓石を購入する際にはまとまったお金が必要であり、毎年の管理費用も一定の経済的負担になります。

管理の手間や経済的な負担もお墓を持たなくなる一因であるといえるでしょう。

ライフスタイルや価値観の変化

ライフスタイルや価値観の変化もお墓を持たなくなる要因です。

現代では、都市部への人口集中や核家族化に伴い、お墓参りをするハードルが高まっています。

かつては実家のお墓にお盆とお彼岸は必ずお墓参りをしていたのに、都市部で家庭を持つようになってから、お墓参りに行くことができなくなったという方は少なくないでしょう。

また、「宗教的なこだわりがない」「亡くなったあとは自然に還るという価値観を重視したい」などのお墓や宗教に対する価値観の変化もお墓を持たなくなる要因であるといえます。

お墓を持たないリスクと問題点

次に、お墓を持たない場合のリスクや問題点について解説します。

近年、様々な理由から「お墓を持たない」という選択をする方が増加していますが、お墓を持たないうえでどのようなリスクや問題が発生しうるのか考えていきましょう。

親族間の理解を得る難しさ

近年は「お墓を持たない」という選択をする人も増えていますが、親族の中には伝統的な供養の形にこだわる方も多く、理解を得るのが難しい場合もあります。

とくに年配の家族には「お墓がないのは無責任」と受け取られることもあり、お墓を持たないことに対して否定的な意見を述べられる可能性が考えられます。

参拝場所の喪失と心の整理

お墓がないことで定期的に参拝する場所を失い、「手を合わせる場がない」と心の整理がつきにくくなると感じる点もお墓を持たない場合のリスクです。

お墓は本質的には「先祖供養を行う場」としての精神的な役割を担っています。

そのことから、参拝場所の喪失は、家族や親族に「心の整理がつかない」と感じさせてしまうリスクがあるといえるでしょう。

お墓を持つメリットとデメリット

この章では、お墓を持つメリットとデメリットを整理します。

お墓を持つ場合のメリットとデメリットを比較し、ご自身の判断に役立てましょう。

お墓を持つメリット

次の3点がお墓を持つことで考えられる主なメリットです。

お墓があることで、家族や先祖との繋がりを実感できる点が、お墓を持つ主要なメリットであるといえます。

・参拝の場があることで心のよりどころになる

亡くなった方と向き合い、手を合わせる「場所」があることで、精神的な安心感が得られる。

・家族や親族が集まる機会になる

法事やお盆など、節目で顔を合わせることで、家族のつながりが保たれる。

・代々継承されることで家の歴史を実感できる

家系や先祖への敬意を形として残すことができる。

お墓を持つデメリット

他方、次の3点がお墓を持つことで考えられる主なデメリットです。

現代社会の環境の変化がお墓を持つデメリットにつながっているといえます。

・経済的な負担が発生する

一般的なお墓の場合、初期費用だけで150~350万円が相場である。

・継承者が必要で、将来的な維持が課題

少子化や単身世帯の増加により、引き継ぐ人がいないケースも増えている。

・墓参りや清掃など、定期的な手間がかかる

特に遠方の場合、移動の負担も大きくなる。

お墓の代わりに選ばれる供養方法

近年では、一般的なお墓の代わりに選ばれる供養を選択する方も多数いらっしゃいます。

費用面・管理の手間などの課題に対処しつつ、充実した供養や参拝の場所などを担保した方法もありますので、お墓を持たない場合の代替手段として是非ご検討ください。

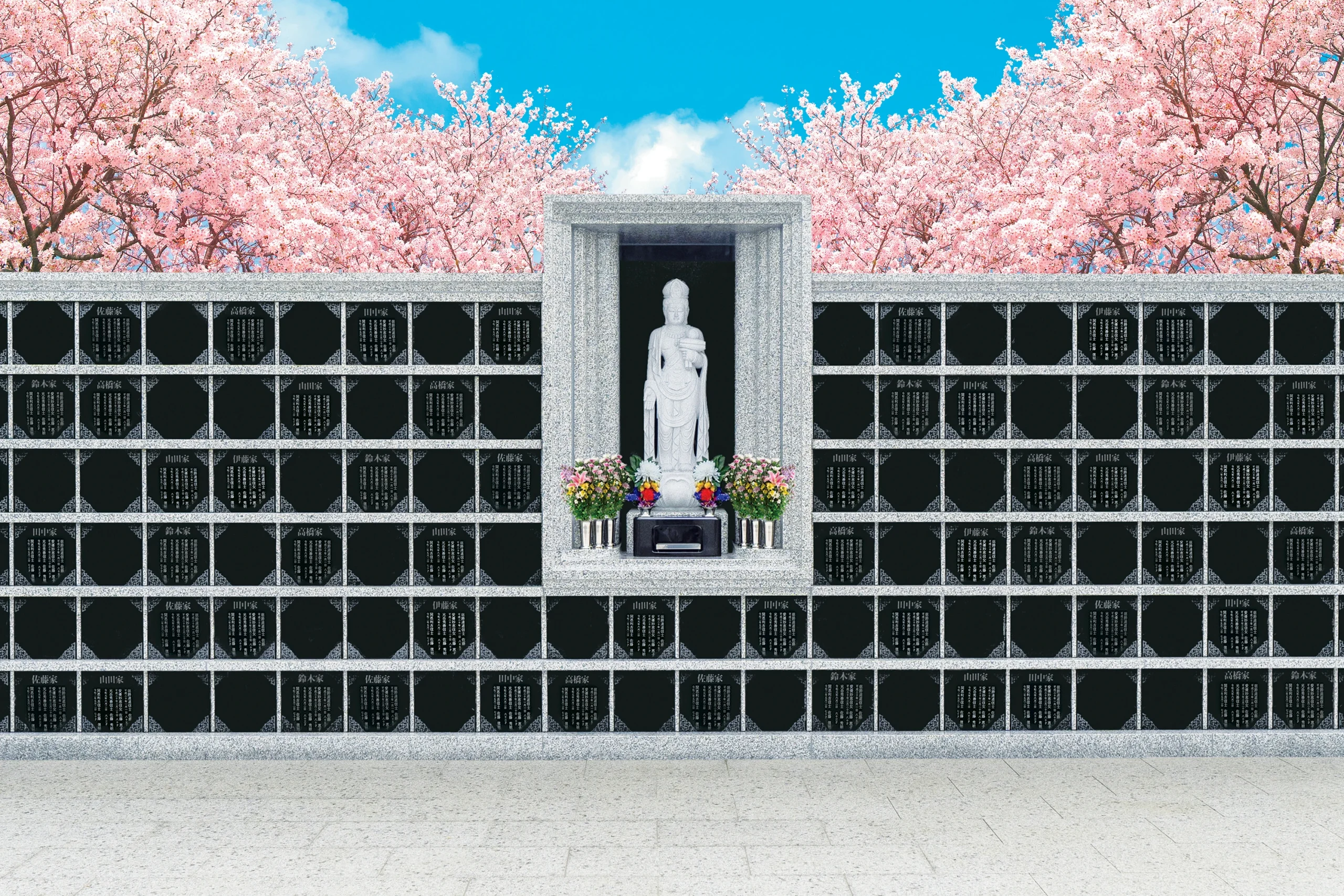

永代供養墓

寺院や霊園が遺族に代わって永続的に管理・供養してくれるお墓のことです。

合祀型は複数の遺骨をまとめて納骨する方式で費用が安価、個別型は骨壺ごとに納骨され、必要に応じて改葬も可能な点が特徴です。

費用や継承者の問題に対応しつつ、一定の供養性を保つ現代的なお墓であるといえます。

樹木葬

墓石の代わりに樹木や花を墓標としたり、墓標は石材で埋葬場所を草花で囲むタイプの埋葬方法です。

合祀型は複数の遺骨をまとめて埋葬し、 個別型は区画ごとに埋葬され、場所や故人の名前が明確に残せる点が特徴です。

「自然に還る」という価値観を重視する人に選ばれており、近年利用者が増えています。

納骨堂

納骨堂は屋内施設で遺骨を保管する供養方法です。

天候に左右されず参拝でき、アクセスやバリアフリー面でも優れている点が特徴です。多くの場合、一定期間後に合祀されます。

利便性が高い反面、運営者側の初期投資コストが高額であるために経営リスクがあったり、埋葬後のコストも高い傾向があるので、利用する場合は注意が必要です。

散骨(海洋葬・空中葬)

散骨は、遺骨を粉末状にして自然に撒く方法であり、墓石や管理費が不要で費用を抑えられ、自由な供養を希望する人に人気なスタイルです。

一方、参拝場所がなく遺族が寂しさを感じてしまう点や、埋葬方法自体が法的にはグレーである点は注意が必要です。

墓じまいを検討する際のポイント

今所有しているお墓を手放したい、お墓の中に納められている遺骨を取り出して永代供養墓に移したいなどのご希望がある場合は墓じまいをする必要があります。

この章では、お墓を手放したい方や永代供養墓や樹木葬に切り替えたい方に向けて墓じまいのキホンを解説していきます。

墓じまいとは

「墓じまい」とは、お墓を解体して更地に戻し、土地を管理者に返還することです。

近年、少子高齢化や都市への人口移動、遠方への転居などを背景に、墓じまいを選択する家庭が増えています。

また、先祖代々のお墓を永代供養墓や樹木葬に切り替えたい場合も、元のお墓を墓じまいしたうえで切り替える必要があります。

墓じまいの手続きと必要書類

次に、墓じまいをする場合の流れと必要な書類について解説します。

墓じまいの大まかな流れは以下の通りです。

- 家族・親族の同意を得る

- 今あるお墓の管理者(寺院・霊園)の同意を得る

- 今あるお墓の管理者(寺院・霊園)と自治体で手続きをおこなう

- 今あるお墓の撤去工事と遺骨の取り出し・閉眼供養をおこなう

墓じまいを行う場合のファーストステップは、まず関係者の同意を得ることです。

はじめに家族・親族の同意を得たのち、寺院や霊園などお墓の管理者の同意を得るようにしましょう。ここで確実に同意を得ない場合、後々のトラブルを誘発するため、必ず同意を得ることが重要です。

関係者の同意を得たのち、実際の手続きに移行します。手続きの主な流れは以下の通りです。

- 現在のお墓の管理者(寺院や霊園)から「埋葬証明書」を取得

- 遺骨の移転先から「受入証明書」を取得

- 自治体で「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入

- 上記3つの書類を自治体に提出し、「改葬許可証」を取得

書類の手続きが完了したら、実際にお墓を撤去し、遺骨を取り出す作業に移ります。遺骨の取り出しには専門的な技術が必要なため、通常は石材店などの専門業者に依頼します。

遺骨を取り出した後には、故人の魂を慰めるための「閉眼供養」を執り行い、一区切りとします。

墓じまいは、書類上の手続きと宗教的な儀式の両面を丁寧に進めることが大切です。

また、お墓を永代供養墓や樹木葬に切り替える場合は、墓じまいと並行して別途手続きが必要です。時間に余裕を持ち落ち着いて手続きを行いましょう。

墓じまいにかかる費用と相場

墓じまいをする場合の費用の相場は以下の表の通りです。墓石の解体撤去、離檀料(墓じまいによって檀家関係を解除するために必要なお布施)は石材店や寺院によって変動するため、注意が必要です。

また、永代供養墓や樹木葬に切り替える場合、プランによって差分がありますが、永代供養墓の初期費用が5~120万円、樹木葬が5~100万円ほどが相場になるため予め費用感を把握したうえで墓じまいの手続きを行いましょう。

| 内訳 | 費用 |

| 墓石の解体撤去費用 | 約20~50万円 |

| 閉眼供養 | 約3~5万円 |

| 離檀料(寺院によっては発生しない) | 約5~20万円 |

| 行政手続き費用(改葬許可申請書など) | 約0~1,500円 |

| 総額 | 約20~70万円 |

墓じまいのトラブルを防ぐために

ここまで墓じまいの概要や流れを説明しましたが、最後に墓じまいを行う場合の注意点について解説します。

まず、家族・親族との合意形成がトラブルを回避するうえで重要です。親族との間では、先祖代々のお墓を撤去することへの理解を得ることが不可欠になります。遺骨の取り扱いや費用負担なども含め、十分に時間をかけて合意形成を図りましょう。

また、寺院や霊園の管理者に対しても、墓じまいの理由を丁寧に説明し、これまでの管理に対する感謝を示すことが大切です。

石材店には撤去費用の確認を行い、複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格での対応が可能になります。寺院や霊園によっては石材店の指定がある場合もあるため、事前に相場感を知っておくと安心です。

墓じまいについての詳細は下記の記事をご覧ください。

後悔しないための供養方法の選び方

この記事では「お墓を持つ場合や手放す場合のメリットやデメリット」「一般的なお墓以外の供養方法」「墓じまいの手続きについて」などを解説してきました。

永代供養墓や樹木葬をはじめ、供養の方法には多くの選択肢がありますが、大切なのは「自分たちの状況や価値観に合った方法を選ぶこと」です。後悔のない選択をするために、以下の3つの視点を意識してみましょう。

家族と話し合い意思を共有する

供養は一人で完結するものではありません。

特に墓じまいをする場合や永代供養などを選ぶ場合、将来的な管理や供養をどのように続けていくかを見据えて、家族や親族と意見をすり合わせておくことが大切です。

思いがけないトラブルを防ぐためにも、事前に率直な話し合いを行い、みんなの納得が得られる形で方向性を決めましょう。

宗教的な背景や価値観を考慮する

家族・親族であっても宗教的な価値観には個人によって差があります。

「亡くなったあとは自然に還りたい」という価値観を持つ方も「先祖代々の〇〇宗のお寺にお世話になりたい」と考える方もいらっしゃいます。

自分たちが心から納得できる供養方法を選ぶことが、故人への敬意や感謝を表すことにもつながるため、それぞれの意見を聞いて各個人の価値観を尊重した供養方法を選びましょう。

実際に見学・体験してみる

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは、供養の雰囲気や運営体制を十分に理解するのは難しいものです。候補となる霊園や永代供養墓、樹木葬の場所などは、実際に足を運んで見学することをおすすめします。

また、将来的に家族がお墓参りがしやすいように、自宅からのアクセスなども考慮しながら候補地を選びましょう。

よくある質問

よくある質問にお答えします。

お墓が不要な場合も葬式はしてもらえますか?

はい。お墓を持たなくても、葬儀や告別式を行うことは可能です。

葬儀は「故人を送り、感謝や別れの気持ちを伝える場」であり、お墓の有無とは直接関係ありません。

近年では、葬儀後に永代供養墓や納骨堂へ納骨する方や、一定期間自宅で遺骨を安置する方も増えています。

お墓がなくても仏壇を残すことはできますか?

できます。また、仏壇は必ずしもお墓とセットで持つ必要はありません。

自宅で故人を身近に感じながら手を合わせたいという理由から、お墓を持たずに仏壇や位牌のみを置く方も多くいらっしゃいます。

最近では、コンパクトな仏壇やモダン仏壇など、住環境に合わせた選択肢も増えています。

お墓ではなく自宅に遺骨を保管することは可能ですか?

可能です。法律上、遺骨を自宅で保管することに問題はありません。

「手元供養」と呼ばれる方法で、骨壺のまま保管するほか、ミニ骨壺やアクセサリーに加工するケースもあります。

ただし、将来的にどのように供養するかをあらかじめ考えておくことが大切です。

「お墓はいらない」と判断した方向けのおすすめの供養方法はありますか?

あります。お墓を持たない選択をした方には、以下のような供養方法がおすすめです。

・永代供養墓(合祀・個別安置型)

・樹木葬

それぞれ費用や供養のスタイルが異なるため、

「費用はどれぐらいを目安にしたいか」「どのように供養されたいか」を基準に選ぶことが後悔しないポイントです。

詳細については、下記の記事を併せてご一読ください。

まとめ|自分らしい供養方法を見つけるために

供養のあり方は、時代とともに変化しています。かつては「お墓を建てて継承する」ことが当たり前とされてきましたが、今ではライフスタイルや家族構成の変化により、永代供養墓や樹木葬をはじめとした、さまざまな選択肢が受け入れられるようになりました。

大切なのは、形式にとらわれすぎるのではなく、自分や家族が納得できるかたちで、故人への想いを込めた供養を行うことです。

そのためには、関係者とじっくり話し合い、宗教的な価値観や経済的な事情も踏まえながら、実際に現地を見学し、心から「ここなら安心できる」と思える場所や方法を選びましょう。

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です