お墓の種類・費用・供養方法がまるわかり|現代の供養事情も紹介

この記事では、お墓の種類や費用などお墓に関する基礎知識を網羅的に解説します。

また、永代供養墓や樹木葬など最近のトレンドであるお墓についても紹介しています。どのようなお墓を選択するのがよいかお困りの方は、是非参考にしてみてください。

お墓の基礎知識

初めにお墓の意義や歴史、現代のお墓事情について解説します。

後悔しないお墓選びのため、まずは基本的な知識を身につけましょう。

お墓とは

まず始めにお墓とは何なのか?というところから解説していきます。お墓を一言で表現すると「亡くなった人の遺体や遺骨を埋葬するための場所・施設」であるといえます。

一般的には寺院や霊園などに各家々の墓標(石碑)が立ち並ぶお墓をイメージする方が多いと思いますが、お墓の形式はそれだけではありません。

例えば、ご遺体を埋葬した場所に盛り土をした形式のもの、石碑ではなく塔婆のような木製のものも広義の意味では「お墓」に含まれます。

近年では、樹木葬や永代供養墓などのお墓のスタイルも注目を集めており、これらは現代社会に即した新しいタイプのお墓といえるでしょう。

また、どのようなタイプのお墓であっても、本質的には「先祖供養を行う場」としての精神的な役割を担います。

お墓が持つ精神的な役割

お墓は単なる遺骨の保管場所ではなく、「故人とのつながりをかたちとして残す場」です。お盆やお彼岸などの年中行事でお墓参りをすることは、先祖や故人への感謝を伝えるだけでなく、家族や親族の絆を再確認する大切な時間です。

また、お墓参りという行為自体が、残された人々にとって悲しみを整理し、心を落ち着けるための儀式的な役割を果たします。

このような点を踏まえると、お墓は「ご遺体や遺骨を埋葬する場所」である以上に、以下のような精神的な役割を担っているといえます。

・お墓参りをすることで故人に思いを馳せるためのシンボルとしての役割

・お墓参りをして家族・親族の絆を確かめるための役割

・故人を身近に感じることでご遺族の気持ちを整理するための役割

今後、お墓参りやお墓を選ぶ機会があったときには、お墓を単なる建造物としてではなく、自分自身や家族・親族にとって、心をつなぎ、先祖を偲ぶ精神的な拠り所であることを意識することが大切です。

お墓の歴史と文化的背景

日本でのお墓の歴史は非常に古く、縄文時代にまで遡ります。

元々は、地面に穴を掘って埋葬する簡易的なタイプの「土坑墓」が原始的なお墓の形式でした。また、墓地が孤立しているわけではなく、集落内に埋葬することで亡くなった人を身近に感じ、日常生活の延長線として供養していたとされています。

弥生時代以降は甕棺や木管を用いた埋葬が登場し、豪族は巨大な古墳に埋葬されるなど、当時の階級社会がお墓の形式にも反映されるようになります。

仏教伝来後は、現在のように「火葬」されることが徐々に一般的になり、鎌倉時代以降は、寺院と檀家制度の関係が生まれ、現代のように寺院境内にお墓を建てる文化が根付いていきました。

また、明治時代以降は、都市化の影響により、郊外に公共墓地や火葬場が整備されるようになり、墓石のデザインも個性や信仰心を表現するものが出現するなど徐々に多様化していきます。

このように、時代ごとの文化的背景がお墓や埋葬の形式に大きな影響を与えてきましたが、近年のお墓事情はどうなっているのでしょうか。

直近のお墓事情を次章で詳しく解説します。

- 縄文時代:土坑墓。遺体は集落内に埋葬される。

- 弥生・古墳時代:甕棺や木管に入れて埋葬される。豪族は古墳に埋葬されるなど身分差が反映されるようになる。

- 仏教伝来後:火葬が一般化。寺院境内にお墓を建てる文化が根付く。

- 明治時代以降:公共墓地や火葬場が整備される。墓石のデザインも多様化。

近年のお墓事情とトレンド

古代からその時代の文化を反映し、脈々と続いてきたお墓の文化ですが、近年のお墓事情はどのようになっているのでしょうか。

現代では、少子高齢化、核家族化、宗教観の変化により、以下のような新しい供養スタイルが登場しています。

- 永代供養墓

- 樹木葬

- 納骨堂

- 散骨

これらのお墓は、

- 少子高齢化に伴い「お墓を継ぐ人がいない」「子どもに負担をかけたくない」という声の増加。

- 都市部への人口が集中し地元に墓を建てても、遠方で暮らす家族が管理・供養できない。

- 宗派にこだわりはないが、死後も永代に供養してもらいたい。

などのニーズを反映したものです。

形式がどのようなものであれ、お墓の存在意義が「先祖や亡くなった人への感謝と祈りを捧げる場所」であり、亡くなった人を大切に思う気持ちこそが重要であることは変わりません。

次章では、それぞれのお墓の種類・特徴について詳しく解説していきます。

お墓の種類と特徴比較

次にお墓の種類・特徴を解説します。皆さんが想像するような一般的なお墓以外にも、永代供養墓や樹木葬などが近年増加しているので、それぞれの特徴をおさえましょう。

一般墓

「お墓」というキーワードで一番始めにイメージされるのは一般墓ではないでしょうか。寺院墓地や霊園などで見かける一般的なお墓が該当します。「〇〇家先祖代々」などの家の名前、「南無阿弥陀仏」など宗派ごとのお経、近年では「愛」「絆」など故人が好きだった言葉などが墓石に刻まれているお墓も見かけます。

一般墓は家ごとに個別の区画に墓石を建て、代々継承していくスタイルであり、基本的に継承者が必要です。

伝統的で格式があり、家族・先祖の繋がりを意識しやすい点がメリットですが、継承者が必要である点や管理や費用負担が比較的大きい側面から、近年、他の種類のお墓を選択する家庭も増加しています。

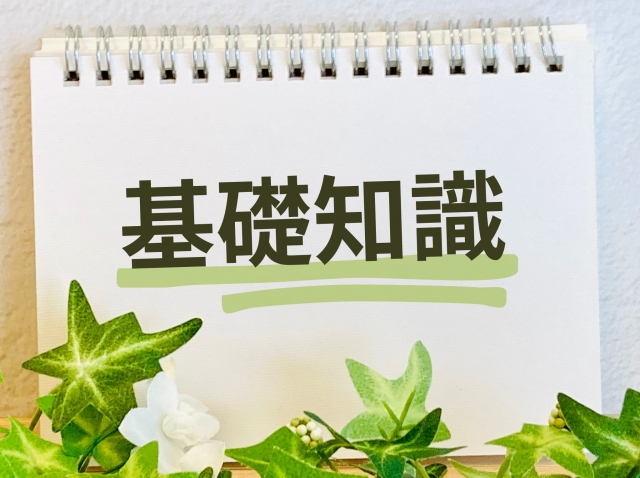

永代供養墓

次に、永代供養墓について解説します。永代供養墓とは継承者に代わり、寺院や霊園などの墓地の運営主体者が「永代」に渡って管理・運営を行うお墓です。一般墓のように継承者がいない場合でもお墓の管理を代行してもらえるので、継承者不足が課題である現代において浸透しつつあります。

永代供養墓の場合、埋葬形式が以下の2つに大別されるため、それぞれの特徴をおさえておきましょう。

- 合祀型:複数の遺骨を1箇所にまとめて納骨する形式である。費用を比較的安価に抑えることができるが、 他の人の遺骨と混じった状態で埋葬されることに抵抗を感じる方も多い。

- 個別型:遺骨を骨壺のまま個別に納骨する。将来的に合祀される場合と永続的に個別に納骨される場合がある。合祀型よりも費用はやや高めだが、合祀される前であれば改葬や遺骨の取り出しは可能。また、プランによっては永続的に他の人の遺骨と混じらず埋葬することもできる。

費用面や後継者問題などを考えた場合、永代供養墓は現代のニーズに応えたお墓であるといえるでしょう。ただし、そもそもお墓という存在が「先祖供養を行う場」としての精神的な役割を担っていることは一般墓も永代供養墓も同様です。

このことから、永代供養墓を検討する場合は、運営者側がどれだけ永代供養墓の供養・管理に注力しているのかを見極めましょう。

樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とするお墓や墓標は石材で埋葬場所を草花で囲んだタイプの埋葬方法です。「自然に還る」という価値観から、自然志向の方に人気で、宗教色も薄い点が特徴です。また、墓石を購入する場合と比較すると費用も比較的安価に抑えることができます。

また、樹木葬も永代供養墓と同様に大きく分けると合祀型・個別型の2パターンが存在します。

- 合祀型:樹木や合同の墓標の根元に多数の遺骨を共同埋葬する方式。完全に自然に還ることを重視した設計であり、個別の墓標なども設置しない。比較的安価で埋葬可能だが、他の人の遺骨と混ざった状態で埋葬されるため抵抗感を感じる方も多い。

- 個別型:樹木の周囲などに個別の区画(スペース)を設け、そこに遺骨を埋葬するタイプの埋葬方法。合祀型よりも比較的費用が高めだが、明確に「ここに眠っている」とわかる区画があるため、「故人の名前や場所をはっきり残したい」「家族単位での埋葬を考えている」場合はおすすめの方法である。

樹木葬は「自然に帰る」という価値観に共感し、希望するユーザーの割合が増加しています。

価値観に共感できる方・魅力を感じる方は、樹木葬を検討してみてもよいかもしれません。

納骨堂

納骨堂は、近年都市部を中心に多く見受けられる屋内型のお墓です。契約によって様々ですが、骨壺ごとに個室または個別棚に安置された後、合祀されるパターンが主流とされています。

- 天候に左右されずにお参りができる

- バリアフリーに配慮された施設では高齢者もストレスなく参拝できる

上記のような点がメリットであるといえるでしょう。

一方、便利さの反面、納骨堂は維持管理費が高くなる傾向があり、ほとんどの納骨堂では維持管理費が発生します。

また、運営者側の初期投資も高額であり、経営に失敗した納骨堂が倒産するケースも珍しくないので注意が必要です。

散骨(海洋葬・空中葬)

散骨とは、遺骨を粉末状にし、海や山、空など自然に還す葬送方法です。樹木葬と同様に自然志向の方々には共感性の高い方法であり、物理的な「お墓」は存在しない点が特徴です。

複数の方の遺骨と合同で散骨されるパターンや個別に散骨されるパターンなど形式を選んで散骨することができます。

- 物理的な「お墓」がないため墓石・管理費などがなく、費用が安価である

- 「自然に還る」という価値観に共感する方に人気である

上記が散骨のメリットです。

一方、法要や手を合わせる場所がなく遺族が寂しさを感じてしまう点、法的な観点でグレーゾーンであるため注意が必要であるともいえるでしょう。

お墓の初期費用と管理費の目安

下記の表にはお墓ごとの費用の目安を掲載しました。お墓の種類や埋葬方法によって価格が大きく変化します。

様々な種類の埋葬のスタイルがありますが、永代供養墓は基本的に年間管理費が発生しない一方、充実した供養がセットで提供されるため、費用対効果の観点で優れているといえるでしょう。

| お墓の種類 | 初期費用の目安 | 年間管理費 | 備考 |

| 一般墓 | 150~350万円 | 1~2万円程度 | 初期費用が一般的に高額である |

| 永代供養墓(集合墓/石材型) | 20~50万円 | 発生しない場合が多い | 合祀・合葬墓(石材型):5~30万個別安置墓(石材型):50~120万 |

| 樹木葬 | 5~100万円 | 発生しない場合もある | 草木の管理の都合上、費用が必要になるため、年間管理費がかかる墓地も存在する |

| 納骨堂 | 20~150万円 | 1万円程度/1年 | 都市部では年間管理費が高額になるケースが多い |

| 散骨(海洋散骨で合同散骨の場合) | 10~15万円 | なし | 代行散骨:5万円程度。立ち会い不要で業者が代行。 個別散骨:20~40万円程度。船を貸し切り遺族が立ち会う。 |

墓地の運営主体と供養形態

お墓を選ぶ際に意外と見落としがちなポイントが、運営主体です。この章ではお墓ごとの運営主体に注目して、埋葬方法ごとのポイントを解説します。

公営墓地・寺院墓地・民営墓地の違い

お墓を選ぶうえでは、墓地の運営主体がどこであるかにも注意が必要です。運営主体ごとに供養プランや注意すべき観点がやや異なるので、この章では墓地の運営主体ごとの差分を解説していきます。

- 公営墓地:公営墓地の管理主体は自治体です。比較的安価で宗派の縛りもありませんが、募集時期が決められており、倍率が高く選びにくい点などに注意が必要です。また、一般墓が主流であり、永代供養墓・樹木葬に対応した公営墓地はごく僅かであるとされています。

- 寺院墓地:寺院墓地は各寺院が直接運営している形態の墓地です。近年では一般墓だけでなく、永代供養墓や樹木葬に対応していたり、納骨堂を完備した寺院も増えてきました。寺院墓地のメリットは供養の充実度です。寺院が直接運営しているため、法事などの供養もプラン提供されています。、遺された遺族も安心してお墓参り・先祖供養ができる点が寺院墓地の最大のメリットであるといえるでしょう。

- 民営墓地:民営墓地は民間企業など寺院・自治体以外の組織が運営する墓地です。自由度が高く宗派の縛りもない点が特徴ですが、費用が高額になることが多い点や、運営主体が民間企業などであるため、倒産して墓地自体が運営できなくなってしまう点は注意する必要があります。

永代供養墓の運営主体と選び方

永代供養墓は寺院墓地、民営墓地によって運営されることが多いですが、、「後世まで先祖供養を続けたい」「安心してお墓参りをしていきたい」とお考えの場合は寺院墓地がおすすめです。

自治体など公の組織が運営する場合を除き、墓地を運営できるのは宗教法人に限られます。つまり、民営墓地は寺院など宗教法人の名義を借りて運営しているのが実態なのです。数百年の歴史を持つ寺院は世の中に多く存在しますが、同じ歴史を持つ企業はほとんど存在しません。永代供養墓は後継者こそ必要としないものの、運営主体が倒産してしまうとその後の供養ができなくなってしまいます。

亡くなった方の供養を後世まで続けていきたい場合は、寺院墓地の永代供養墓を選択するのがおすすめです。

樹木葬・納骨堂の運営形態と選ぶ際のポイント

樹木葬・納骨堂を選ぶ場合も、寺院墓地がおすすめです。「自然に還りたい」「遺族が気軽にできるようなお墓にしたい」というニーズを持つ方が、樹木葬・納骨堂を選択することが多い傾向があります。

ただ、お墓が本質的に「先祖供養を行う場」として精神的な役割を担うという場であることを考えた場合、供養の充実度は重要な要素であるといえます。

寺院墓地であれば、お寺に直結しており、充実した供養を受けられるため、樹木葬・納骨堂への埋葬を検討する場合でも寺院墓地がおすすめであるといえるでしょう。

なぜ永代供養墓がおすすめなのか

少子高齢化に伴う後継者不足や費用負担の観点から、永代供養墓は現代社会に適したおすすめの埋葬方法です。この章では、永代供養墓の主なメリットを3つご紹介します。

後継者不要で管理を一任できる

永代供養墓のメリットは後継者がいない場合でも、運営主体である寺院が続く限り、供養をして貰える点です。近年、少子高齢化が進行し、後継者がいない家庭も少なくありません。一般墓の場合、後継者の存在が前提であるため、「後継者がいない」「将来的に後継者がいなくなっても困らないようにしたい」場合は永代供養墓を検討しましょう。

維持費用の負担を軽減できる

費用の負担を軽減できる点も永代供養墓のポイントです。一般墓の費用相場が150~350万円とされている中、永代供養墓は個室つきのもので50~120万円ほどが相場になります。

マンションのようなタイプの永代供養墓が主流ですが、墓石も用意されているため、一般墓と同じように先祖の存在を感じながらお参りすることができます。基本的には、年間管理費が発生しませんが、永代に渡って供養してもらえるため、費用対効果も優れているといえるでしょう。

管理体制が安定している

管理体制が安定している点も永代供養墓の強みであるといえます。

特に寺院墓地の永代供養墓は、墓地の管轄が寺院であるため、充実した供養がセットで含まれており、安心して利用することが可能です。

お墓選びのチェックポイント

この章では、ここまで解説してきた内容を踏まえ、お墓選びのポイントをまとめています。各ポイントをおさえ、お墓選びの際に役立ててみてください。

予算と費用対効果のバランス

お墓を選ぶ際には、予算と費用対効果のバランスに着目することが重要です。現在は、一般墓を購入する方法以外にも永代供養墓や樹木葬など多様な選択肢からお墓を選ぶことができます。

ただし、費用が安いことを理由に安易にお墓を選択することは得策ではありません。後悔なく納得してお墓を選ぶために費用以外の側面も加味したうえでお墓を選びましょう。

霊園・墓地の立地とアクセス

立地やアクセスもお墓を選ぶ際のポイントです。人口が都市に集中したことで、地方では何年もお参りがされていないお墓が現在増加しています。

お彼岸やお盆はお墓参りができることが理想ではありますが、あまりにもアクセス条件が悪いと物理的にお墓参りに行きにくくなってしまいます。

せっかくお墓を購入してもお参りができないようでは本末転倒です。ある程度アクセスしやすい場所を選択しましょう。

設備や管理体制の品質

管理体制もお墓を選ぶうえで着目すべきポイントです。

管理体制が杜撰な場合、荒れたり雑草が放置されたりといった問題が生じます。

また、お参りしやすいように、トイレや休憩所、駐車場の有無もチェックしておきましょう。

実際に見学してみて、「清潔感がなく荒れている場所はないか」「トイレや駐車場など一定の設備が揃っているか」などは確認が必要です。

まとめ:最適なお墓を選ぶためには?

最適なお墓を選ぶためには、「どのような形式のお墓がよいか」「費用対効果のバランスは適切か」「墓地の運営主体はどこか」など幾つかの観点から鑑みたうえでお墓を選択することが求められます。

家族・親族がいる場合は、十分に話し合って、納得した上でお墓を選ぶことが不可欠です。

また、お墓の形式に関わらず、お墓の存在意義は「先祖や亡くなった人への感謝と祈りを捧げる場所」であり、亡くなった人を大切に思う気持ちこそが重要であることを忘れてはなりません。

買って終わりではなく、家族や先祖が安心できる「心の拠り所」としてどのようなお墓が最適かを念頭においたうえでお墓を探しましょう。

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です