樹木葬に多いトラブル 14の事例と失敗しないための対策を解説

近年、樹木を墓標としたり、埋葬場所が草花で囲まれているような「樹木葬」が急速に普及しています。

2025年に実施された調査によると、お墓購入者の半数近い48.5%の方(※)が樹木葬を購入しているというデータもあります。

(※)【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向

しかし樹木葬は新しいかたちのお墓であり、十分に理解せずに契約を進めてしまった結果、あとでトラブルに発展してしまうこともあるようです。この記事では樹木葬に多いトラブルや失敗事例と対策、樹木葬のメリット・デメリットや費用まで解説します。

↓樹木葬とは?おさらいしたい方はこちらへ↓

樹木葬に多いトラブル・失敗事例14選

樹木葬は自然に包まれて眠ることができる点や管理が不要な点など多くのメリットがありますが、従来のお墓とは違う点も多くあります。今までのお墓とは違うことから起こってしまう、樹木葬に多いトラブルの要因や失敗事例14選を紹介します。

1アクセス、交通の便が悪かった

2費用が想定よりも高かった

3人数制限があり家族や親族が一緒に入れなかった

4ペットと一緒に入る希望が叶わなかった

5自然に還らない埋葬方法を選択していた

6遺骨を取り出すことができなかった

7樹木の管理が行き届いていなかった

8季節で変化する景観を想像できていなかった

9線香や献花ができなかった

10参拝スペースが共同で落ち着かなかった

11埋葬された場所がわからなかった

12宗旨宗派の制限があった

13法律に触れる樹木葬墓地を選んでしまった

14家族や親族から理解が得られなかった

次からそれぞれについて、くわしく見ていきましょう。

1アクセス、交通の便が悪かった

トラブル事例

自然あふれる環境や景観に惹かれて契約したものの、墓地へのアクセスが悪くお参りに行けなくなってしまったという声を聞くことは少なくありません。特に、自然あふれる環境を重視した里山型の樹木葬の場所は、都市部ではなく、郊外の山の方にあることが多いです。バスが通っておらずタクシーを毎回使わなくてはならない、最寄りの駅やバス停から山道を長く歩く必要があるなど、アクセスが悪いとお墓参りに行く足が遠のいてしまいます。

トラブルへの対策

遺された家族がお参りしやすいかどうかは十分に話し合い、アクセスが良い傾向にある都市型の樹木葬も検討しましょう。家族全員が長期間にわたって訪問しやすい場所を選ぶことでトラブルを防ぐことができます。

2費用が想定よりも高かった

トラブルの事例

樹木葬は、墓石を建てる必要がないことから、従来のお墓よりも費用が抑えられます。しかし遺骨の埋葬方法や埋葬人数によって大きく費用に差があり、追加費用や管理費用が別途必要なケースもあります。特に大人数で樹木葬に入る場合、費用が想定を超えてしまうことも多いでしょう。また、樹木葬の性質上、草花の管理が必要なことから年間管理費といった維持費といった費用がかかる霊園もあります。

トラブルへの対策

トラブルを防ぐためにも、それぞれの条件ごとにどのような費用がかかるのか、追加費用はあるのか、永代供養の期間や個別埋葬の期間などはどれくらいかなど、費用の詳細は十分に確認して契約を進めることが重要です。

↓樹木葬の費用についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

3人数制限があり家族や親族が一緒に入れなかった

トラブルの事例

樹木葬の場合、先に述べた人数によって費用が変動することに加えて、スペースの都合上、人数制限がある霊園がほとんどです。家族や親族全員で入りたい、子どもや孫世代まで入りたいという場合は1つの区画では難しいことも多いです。

トラブルへの対策

家族や親族と話し合って、何人で入りたいのか希望を整理した上で、霊園の人数制限についても十分に確認することで、トラブルに発展することを避けましょう。

4ペットと一緒に入る希望が叶わなかった

トラブルの事例

最近では家族の一員であるペットの埋葬や、ペットと一緒に入れる墓地・霊園も増えてきています。樹木葬は比較的新しいお墓のため、ペットと一緒に入れる霊園も従来のお墓より多いようです。

トラブルへの対策

ペットの受け入れについては、それぞれの墓地・霊園によって違うため事前に確認をとることでトラブルの発生を避けましょう。

5自然に還らない埋葬方法を選択していた

トラブルの事例

最後は土に、自然に還るという埋葬方法のコンセプトに惹かれて樹木葬を選ぶ方もいるでしょう。しかし、実際に遺骨を埋葬した後に、実は長期間経過しても遺骨が自然に還ることができない方法だったことが発覚し、トラブルに発展してしまうケースも中にはあるようです。

トラブルへの対策

骨壷のまま遺骨を埋葬する場合は、素材によって土に還らないこともあるため、事前に確認することでトラブルが起こらないようにしましょう。

6遺骨を取り出すことができなかった

トラブルの事例

トラブルを防ぐために、樹木葬では、選んだ埋葬方法によっては遺骨を取り出せない可能性もあるということを理解しておきましょう。自然に還るコンセプトの樹木葬では、遺骨を骨壷から取り出して土に直接、埋葬することも少なくありません。また、樹木葬の中には、他の方の遺骨と一緒に混ざって土に埋葬される合祀という方法もあります。

トラブルへの対策

上記のような埋葬方法を選択した場合、やはり個別に遺骨を埋葬する方法に変更したい、霊園選びに失敗してしまったので違う樹木葬に移したい、と思っても遺骨を取り出すことができません。

7樹木の管理が行き届いていなかった

トラブルの事例

樹木葬では、樹木や草花の定期的な管理が欠かせません。見学時は素敵な景観だったのに、契約後にお参りにきたら、樹木が枯れてしまっていたということも中にはあるようです。また、墓地を管理する寺院や霊園によっては、契約者が樹木の管理をしなければならない場合もあります。

トラブルへの対策

契約前に樹木や草花の管理体制や利用できる期間について十分に確認しておくことでトラブルへの発展を防げるでしょう。

8季節で変化する景観を想像できていなかった

トラブルの事例

先述した管理に加えて、樹木や草花は綺麗な景観を年中保っていられるとは限りません。たとえば、桜の木を墓地のシンボルとする樹木葬は、春は綺麗ですが、秋や冬は花や葉を落とし寂しい景観になってしまうことがあります。

トラブルへの対策

樹木葬選びの際に、四季による景観の変化も想像して一年を通じて訪れやすい場所を選ぶことでトラブルを回避することができます。

9線香や献花ができなかった

トラブルの事例

自然あふれる環境にある里山型の樹木葬では、火気厳禁のため、線香をあげることができない場所も多いです。また、献花台が無いなど、お供えの方法が制限されることもあります。

トラブルへの対策

樹木葬では、従来のお墓参りとはルールや仕組みが異なることも多いです。事前にお参りの方法を確認しておくことでトラブルへの発展を避けましょう。また、従来のお墓と同じように線香をあげたり、献花できることが多い傾向にある都市型の樹木葬を検討するのも良いでしょう。

10参拝スペースが共同で落ち着かなかった

トラブルの事例

線香や献花以外にもお墓参りに関して、事前に想定しておくべきポイントが参拝スペースです。大きな樹木をシンボルツリーとするところなど、合祀型や集合埋葬型では手を合わせる場所や参拝スペースが共同であることがほとんどです。

トラブルへの対策

家族だけで、ゆっくりと落ち着いてお墓参りができないことや、場合によっては他の利用者とのトラブルも考えられますので事前に考慮しておきましょう。

11埋葬された場所がわからなかった

トラブルの事例

合祀型や集合埋葬型の樹木葬では、他の方と共同のスペースに遺骨が埋葬されます。そのような埋葬方法の場合、費用を抑えることはできますが、遺骨の埋葬された場所が誰にもわからなくなってしまい、後悔してしまったという声も聞きます。

トラブルへの対策

家族とも十分に相談して、個別で手を合わせる場所がある個別埋葬型を検討するとよいでしょう。故人の眠っている場所が特定できる樹木葬を選択することでトラブルを避けることができます。

12宗旨宗派の制限があった

トラブルの事例

樹木葬は寺院内の墓地であっても宗旨宗派を不問としているところが多いです。しかし、寺院によっては宗旨宗派不問であっても、お墓の契約するとその寺院の宗派に入ることになってしまっていたというケースも稀にあります。

トラブルへの対策

宗旨宗派に関連することなど契約内容の条件は、事前に寺院や霊園に確認をとることでトラブルを回避しましょう。

13法律に触れる樹木葬墓地を選んでしまった

トラブルの事例

遺骨は、自分の所有地であっても勝手に埋葬することはできません。樹木葬の場合も、墓地と定められた場所に埋葬しなければならないことが法律で定められています。ケースとしてはかなり少ないですが、樹木葬の墓地が法的に不適切な場所に存在している可能性もありえます。

トラブルへの対策

後のトラブルを防ぐために、墓地や霊園の管理者の信用度も十分に考慮して、お墓選びをすることが大切です。

14家族や親族から理解が得られなかった

トラブルの事例

樹木葬は急速に普及しているものの、どちらかといえばまだ新しいかたちのお墓です。今までの一般的なお墓とは違う遺骨の埋葬方法や仕組みなどに親族が戸惑ってしまい、事前にしっかり相談して欲しかったとトラブルに発展してしまうこともあります。

トラブルへの対策

家族や親族と相談しながら、樹木葬を検討している理由や背景を丁寧に説明することが、トラブルを回避するためには重要です。

樹木葬の問題、トラブルを防ぐ5つのポイント

ここまで、樹木葬に多いトラブルや失敗事例を紹介しました。多くの事例がありましたが、これから解説する5つの対策ポイントさえ抑えておけば、ほとんどのトラブルを防ぐことができます。樹木葬選びで失敗しないためにも、それぞれのポイントを十分に理解しておきましょう。

①家族や親族と丁寧に相談する

樹木葬の検討を始める際にはまず、家族や親族と相談しましょう。やはり従来のお墓を代々守っていきたいと考えている人もいらっしゃいます。相談をせずに進めてしまい、後から家族トラブルに発展してしまわないよう、樹木葬にしたい理由や背景を丁寧に説明することが大切です。

その上で、あらかじめ希望条件を家族と整理することも重要です。特に、一般的な墓石のあるタイプのお墓と異なる下記の3点については家族の中でも意見が分かれやすいため十分に話し合いましょう。

1埋葬方法

・ほかの方の遺骨と一緒に埋葬されてもよいか、個別に埋葬されたいか

・遺骨を自然に還したいか、遺骨を残したいか

2埋葬人数

・誰と何名でお墓に入りたいか

・ペットと一緒にお墓に入りたいか

3墓標(手をあわせる場所となるお墓や故人の目印)

・ほかの方と共同の墓標でよいか、個別に手を合わせる場所が欲しいか

②契約内容、費用の内訳を細かく確認する

家族と希望を整理した上で、条件に合う寺院や霊園を探しましょう。この際、契約内容や埋葬期間、管理期間などの諸条件が本当に自分の希望に合っているか、隅々まで確認することが重要です。

契約後に、思っていたお墓とは違っていることがわかり、トラブルに発展してしまわないよう樹木葬選びの段階で十分に注意しましょう。特に確認するべき重要な点を下記にまとめています。

1埋葬方法の種類

・合祀型か、集合埋葬型か、個別埋葬型かなど

・埋葬は、骨壷の状態か、骨袋なのか、土に遺骨を直接埋葬するのかなど

2埋葬可能人数

・埋葬できる人数の制限はあるか、家族の追加埋葬は可能かなど

・ペットも埋葬できるかどうか、ペットの埋葬に関する特別な条件があるかなど

3費用

・総額だけでなく彫刻料や納骨法要料などの費用の内訳はどうなっているか

・埋葬人数ごとの費用の変動はどうなっているか

・年間管理費の有無や、契約後に払う追加費用があるのかどうか

4宗旨宗派の規定

・本当に宗旨宗派は不問で、契約後にお寺に属さなければならないなど別途の規定はないか

③アクセスの確認とあわせて必ず見学する

お墓のある寺院や霊園へのアクセス、お参りのしやすさはとても重要なポイントです。できれば自宅から墓地や霊園まで実際に赴き、道のりや交通の便などを自分の目で確認しましょう。現在は問題が無くても、年を重ねて体力が落ちると、長く歩くのが辛くなったり、車に乗れなくなりお墓へ行きにくくなることは十分にあり得ます。将来のことや、お参りをする家族のことも考えた上でお墓を選ぶことが重要です。

④樹木葬墓地・霊園の管理体制や景観を確認する

ネットの情報やチラシで見た樹木葬とイメージが異なることもあります。実際に見学に行き、自分の目で樹木の種類や日当たり、立地、雰囲気などを全体的に確認しましょう。この際に、以下のポイントを現地のスタッフに尋ねて、その回答から寺院や霊園が信頼できるかどうかを見極めることも重要です。

・季節によって今見えている景観がどのように変化するか

・樹木の管理は普段どのようにしていただけるのか、自分で管理するのか

⑤お参りの仕方やルールを確認する

契約後に知らなかったと、トラブルに発展しないようお参りの方法やルールについても事前に確認しておきましょう。大自然に囲まれた里山型の樹木葬では線香をあげたり献花できないことも多く、都市型の樹木葬では一般的なお墓と同じようなお参りができることが多い傾向にあります。

また、合祀型や集合埋葬型の樹木葬では参拝スペースが共同であることが多いですが、個別埋葬型の樹木葬であれば個別に手を合わせることができます。実際にお参りする際のことを想像して、契約する前に以下のポイントを確認することが大切です。

・線香、献花、お供物についてのルール、お供えする方法

・参拝スペースの雰囲気、ある程度個別の空間はあるのか

・個別の墓標や共同の墓標など、墓石に代わって手を合わせる場所の雰囲気

・参拝可能日や時間

樹木葬のメリット

樹木葬に多いトラブルの事例について解説してきましたが、樹木葬には多くのメリットもあります。樹木葬のメリットも紹介いたします。

自然な雰囲気のなかに埋葬できる

これまで解説してきた通り、樹木葬は墓石の代わりに樹木を用いてそれを墓標としたり、埋葬する場所の周りに草花が植えられていたりするお墓のことです。昔ながらの墓石が並ぶ一般的なお墓に対して緑に囲まれた明るい雰囲気を持っている事が特徴と言えます。遺骨を樹木の根本や土に埋葬するため、「自然に包まれて眠りたい」、「最後は自然に還りたい」といった方には理想的なお墓です。

お墓の維持・管理が不要で後継ぎが必要ない

樹木葬は一般的に永代供養であるところがほとんどです。「永代供養」とは遺族の代わりに寺院や霊園に永代にわたってお墓の管理・供養を行ってもらう供養方法です。永代供養は、後継ぎが必要な従来の一般的なお墓とは異なり、お墓を継いでいく必要がありません。高齢の方にとって、かなり肉体的な負担となるお墓の掃除も不要になります。少子高齢化や、核家族化などによりお墓の継承が大きな問題となっている昨今において、樹木葬の「永代供養」という部分は大きなメリットといえるでしょう。

↓樹木葬と永代供養についてくわしく知りたい方はこちらへ↓

費用を抑えることができる

樹木葬は従来のお墓と比べると埋葬するスペースが少なくて済み、墓石を建てる必要がないことから購入費用を安く抑えることができます。また、永代供養であれば一般的には、従来のお墓にあるような年間管理費用がかからないため、維持費用なども抑えることができます。しかし、中には年間管理費がかかる霊園もあるため注意しましょう。

宗旨や宗派などの制約がない

従来の一般的なお墓の寺院墓地の場合、宗旨宗派を制限されることがありますが、樹木葬では場所が寺院内であっても、このような宗旨宗派の制約がないことが多いです。このことは、無宗教の方、特定の宗教に縛られたくない方などにとって、メリットといえます。

樹木葬の種類

樹木葬はその立地や景観によって大きく2つの型に分けることができます。

①里山型

墓地の許可を受けた山林に、直接遺骨を埋葬するタイプの樹木葬です。大自然の景観を生かした樹木葬のイメージに最も近いものといえるでしょう。ある程度の広さがある場所が必要なため、ほとんどが郊外にあります。そのため、費用もそこまで割高にならないことが多いですが、アクセスが悪く、お参りに行くのが大変というデメリットがあります。

②都市型

墓地・霊園内に専用の場所があり、シンボルとなる樹木のそばに埋葬するところや、花に囲まれたガーデニングのようなタイプの樹木葬です。里山型と違って広大な敷地は不要であるため、都市部に多いタイプです。立地によっては費用が上がりますが、交通アクセスがよいところが多く、お参りしやすいことがメリットです。

樹木葬の埋葬方法

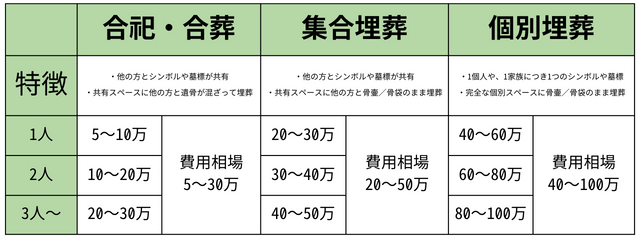

樹木葬の埋葬方法は大きく3種類に分けることができ、それぞれに様々な特徴やメリット・デメリットがあります。

①合祀・合葬

・シンボルツリーや樹木、草花の下に、ほかの方と同じ共有スペースがあるもの。

・骨壷から取り出した遺骨をこのスペースに撒き、ほかの方の遺骨と混ざった状態で埋葬される。

②集合埋葬

・シンボルツリーや樹木、草花の下にほかの方と同じ共有スペースがあるもの。

・この共有スペースの中に、遺骨を骨壷に入れたまま、もしくは自然に還る骨袋に移し替えて埋葬される。

③個別埋葬

・個人や家族単位で地中に個別のスペースがあるもの。

・ほかの方と遺骨が混ざらず、骨壷のまま、もしくは自然に還る骨袋に移し替えて個別に埋葬される。

・樹木だけでなく小さな墓誌やプレートなど、個別の墓標(故人や家の目印として手をあわせられるもの)がある場合が多い。

樹木葬にかかる費用

樹木葬では埋葬方法によって差がありますが、主な費用相場は下記の通りです。

↓樹木葬の費用ついてくわしく知りたい方はこちらへ↓

樹木葬購入の流れと手続き

樹木葬はほとんどの墓地・霊園で遺骨の有無に関わらず、生前に申し込むことができます。墓石を建てることがないため、一般墓の契約より少し過程は少ないでしょう。次の項目では具体的な申し込みまでの流れを解説していきます。

家族と一緒に希望条件を整理する

先ほど解説したトラブルを防ぐポイントを参考に、家族や親族と希望条件を整理しましょう。特に、遺骨の埋葬方法、埋葬人数、墓標の有無については十分に話し合い、全員が納得のいく方法を探すことが重要です。

情報収集する

希望条件に当てはまる樹木葬のある墓地・霊園の情報を集め、インターネットや電話で資料請求をしてみましょう。また、新聞に、自宅近くの墓地・霊園のチラシが入ることも多いため確認してみるのもよいでしょう。

現地を見学する

気になるお墓があれば実際に見学に行くことをおすすめします。自分の目で周辺環境や雰囲気、アクセスなどを確認し、わからないことは現地スタッフにしっかり質問することが大切です。

契約し代金を支払う

契約内容や諸条件は事前の確認を十分おこなった上で、希望にあった墓地・霊園があれば、契約手続きをおこない費用を納めます。

使用許可証を受け取る

契約、入金が完了すると、契約した墓地・霊園から樹木葬の使用許可証が発行されます。この使用許可証が契約の証となります。これは、埋葬の際にも必要となるため大切に保管しましょう。

埋葬許可証の準備をする

埋葬予定の方が亡くなったら、自治体に届けを出して火葬許可証を発行してもらいます。火葬が終わると火葬が終わったことが記載され、これが埋葬許可証となり、遺族に渡されます。

納骨式と埋葬をおこなう

墓地・霊園に納骨の日取りを相談し、納骨法要を行ってもらい故人を埋葬します。納骨当日にご遺骨、使用許可証を持参し、埋葬許可証とともに提出します。

墓じまい・改葬の場合

樹木葬はお墓の継承が不要であるため、後継ぎのいない方に先祖代々のお墓を墓じまいした後に入るお墓として選ばれる事も多いです。このように、すでにあるお墓から遺骨のお引越し先(改葬先)として樹木葬を契約する場合は、埋葬許可証の代わりに、すでにあるお墓の管理者から埋蔵証明を発行してもらうことが必要です。またお墓のあった自治体で改葬許可証などの書類や手続きを行うことが必要です。

↓墓じまいとは?くわしく知りたい方はこちらへ↓

樹木葬でよくある質問

樹木葬から途中で違うお墓に変えることはできますか?

他の方の遺骨と一緒に混ざって埋葬されている合祀型の場合や、遺骨を直接、土に埋葬したタイプの樹木葬では、遺骨の取り出しができないため、別のお墓に移すことはできません。遺骨の埋葬方法には注意しましょう。

樹木葬が枯れてしまった場合はどうすれば良いですか?

樹木や草花の管理者が寺院や霊園の場合には、その寺院や霊園に対応を求めてみましょう。自身で管理しなければならない契約の場合は、墓地の管理者と相談しながら、再度、自分で植樹をするなどして対応しましょう。

樹木葬は年数が決まっていますか?

一般的には永代供養であるため永代にわたって管理・供養してもらうことができます。ただし個別埋葬型の場合、13年、33年など一定の個別埋葬期間を過ぎると遺骨が取り出され、合祀されることも少なくないため、契約期間と期間終了後の遺骨の取り扱いについてよく確認しましょう。

あとから遺骨を追加することはできますか?

基本的にはあらかじめ決まっている人数制限を超えなければ追加で埋葬をすることが可能です。それぞれの樹木葬墓地の埋葬方法や形態によっても異なりますので、不安な場合には問い合わせて確認しましょう。

まとめ

樹木葬は近年、急速な広がりを見せており、日本最大級のお墓の情報サイトによると、2023年に購入されたお墓の割合では、樹木葬の割合が過半数を超えており、すでに墓石を備えた一般のお墓の割合を大きく上回っているという消費者調査が示されています。

しかし、新しいタイプのお墓であり、昔ながらのお墓と違う点も多いため、樹木葬についてよく理解できていない方も多いかと思います。この記事で解説した下記の重要な対策ポイントを抑えて、失敗しない樹木葬選びの参考にしていただければ幸いです。

①家族や親族と丁寧に相談する

・特に、遺骨の埋葬方法、埋葬人数、墓標の希望条件は整理しておく

②契約内容、費用の内訳を細かく確認する

・埋葬方法の種類、埋葬可能人数、追加費用、宗旨宗派の規定は特に注意する

③アクセスの確認とあわせて必ず現地見学する

④樹木の管理体制や景観の変化を確認する

⑤お参りの方法やルールを確認する

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です