墓じまいしないとどうなる?放置するリスクや知っておくべきポイントを解説

お墓が遠方にあってお墓参りに行けない、お墓を継いでくれる人がいないといったことから、お墓の管理に悩んでいる人が増えています。近年、よく耳にするようになった「墓じまい」について検討している方も多いでしょう。しかし、墓じまいは費用がかかる上にどう進めたらよいかわからず、そのままにしてしまっていることもあるかもしれません。この記事では墓じまいをせずそのままにしているとどうなってしまうのか?また、墓じまいをした方がよいケースや墓じまいの費用、進め方までくわしく解説します。

↓墓じまいとは?墓じまいについておさらいしたい方はこちらへ↓

墓じまいをしないとどうなるのか

実際に墓じまいをせず、そのまま放置しているとどうなるのか見ていきます。

管理費の未納や滞納に関する督促が届く

一般的なお墓には、清掃や敷地の環境保全、設備の修繕などのための費用として管理費が設定されています。管理費は墓地や霊園の運営に欠かせないものであり、支払いが途絶えると、管理者側は未納分の回収を求めることとなります。管理費が滞納すると、まずは管理者から連絡があることが考えられます。しかし、これを無視すると、支払いを促す督促状が送付されたり、管理者がより厳しい法的手続きに踏み切る可能性が高まります。督促状への対応が遅れると、更なるトラブルに発展するリスクが高まるため、迅速な対応が求められます。

官報に氏名が掲載され、使用者確認の告知を受ける

管理費の未納が長期間続くと、管理者は使用者が不明と判断し、行政手続きの一環として官報に氏名が掲載される場合があります。官報は公的な機関紙であり、掲載されることでお墓を放置しているという事実が広く知られることになります。社会的な信用や評価にも影響が及ぶため、官報掲載は非常に大きな影響力があるといえます。もし掲載された場合は、速やかに管理者と連絡を取り、状況を改善するための手続きを進める必要があります。

告知を無視すると、無縁墓として撤去される

告知を受けたあともなお連絡や支払いがおこなわれない場合、そのお墓は無縁墓として扱われることになります。無縁墓とは、管理者が使用者を特定できないお墓のことを指し、行政手続きによって墓地から撤去される対象となります。長年大切にされてきたご先祖様のお墓が無縁墓扱いされるのは、あまりにも悲しいことではないでしょうか。

遺骨が取り出され、合祀される

無縁墓に指定されると、多くの場合、墓石や墓域が撤去されるとともに遺骨が取り出され、ほかの遺骨と一緒に合祀されることになります。大切なご家族の遺骨が、まったく知らない人の遺骨と混ざり合い、誰のものかも分からなくなってしまうことに抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。 合祀されたご遺骨は、二度と取り戻すことができません。そのため、取り返しがつかなくなる前に適切に墓じまいの手続きをおこなうことが大切なのです。

墓じまいせずにお墓を放置するリスク

墓じまいをせずにお墓を放置すると、どのようなリスクが発生するでしょうか。以下で解説します。

景観の悪化と、周囲の墓地利用者への迷惑

お墓が手入れされない状態が続くと、雑草が生い茂り、周囲の墓地全体の景観が悪化します。これにより、同じ区画を利用するほかの方々に迷惑がかかる可能性があり、地域全体の美観や管理状況に影響を与えます。周囲の利用者とのトラブルに発展する可能性もあるため、適切な管理が不可欠です。

合祀および撤去のリスク

管理費の滞納や連絡が取れない状態が続くと、使用者を特定できない無縁墓として扱われ、撤去や合祀となるリスクが高まります。特に、長期にわたって放置するほど管理者側の対応は厳しくなりやすいため、速やかに対応しなければ遺骨の返還を求めることが困難になる可能性が高まります。

親族への金銭的負担および法的責任

お墓を放置すると、未納分の管理費が累積することになります。このことで、親族間での金銭的負担や法的責任が生じる可能性があります。お墓の後継者は民法第897条に基づき、慣習や個人の指名によって決まりますが、それでも決まらなければ家庭裁判所が後継者を決めることになります。そのため、「自分には後継ぎがいない」という理由で墓じまいをおこなわなかった場合であっても、親族を巻き込んだトラブルへと発展するリスクも考えられます。

官報に掲載されるリスク

官報に氏名が掲載されると、個人情報が公的に知られる形となり、社会的信用に悪影響を与えかねません。お墓を放置している事実が官報に掲載されれば、マイナスイメージとなり、周囲の方々との信頼関係にも影響を及ぼす可能性があります。このため、早期の対応が重要です。

墓地の管理者ごとの対応の違い

お墓の管理方法や対応は、墓地の運営主体によって異なります。それぞれの管理者ごとに異なる規則があり、墓じまいをおこなわなかった場合の手続きには違いがあります。

公営墓地の場合

公営墓地は自治体が運営するため、管理体制が厳格であることが多いです。管理費の徴収や未納時の対応、墓じまい手続きなども、法令に則った厳正な運用がおこなわれます。そのため、滞納や放置があった場合、迅速かつ厳しい措置が取られることが予想されます。

民営霊園の場合

民営霊園は民間企業の営利団体が運営しているため、採算確保のために管理費の徴収規定が厳格なことがあります。管理費の滞納が続けば、公営墓地と同様に撤去措置が講じられるリスクが存在するため、利用者は契約内容や管理規定をしっかりと確認しておく必要があります。

寺院墓地の場合

寺院が管理する墓地では、原則的に各寺院の規則に基づいた対応がおこなわれます。必ずしもすべての寺院に当てはまるわけではありませんが、場合によっては離檀料が発生することもあります。特に寺院との信頼関係が十分でない場合、管理費の未納や放置に対して、寺院から厳しい催促や規則に基づく処置がおこなわれる可能性があります。

墓じまいを検討した方がよいケース

お墓の管理に悩んでいる方のなかで、実際に墓じまいを検討した方がよいケースを紹介します。このに当てはまる場合は墓じまいについて調べたり、あらかじめ準備を進められるとよいでしょう。

遠方にあってお墓参りに行けない

墓じまいをする理由のなかで最もよく聞くものはお墓が遠いという事情です。お墓が遠方にある場合、頻繁にお墓参りに行くことが物理的に難しく、管理に負担を感じるでしょう。お墓参りの頻度が少なくなると、雑草が生えたままになったり、お墓が荒れてしまい、周りのお墓に迷惑をかけてしまうこともあります。お墓が遠方にあって管理に負担を感じている場合は墓じまいを考えた方がよいでしょう。

年をとって体力的にお墓の管理が難しい

お墓がそこまで遠方に無い場合でも、年を重ねるごとに体力が落ちてきてお墓参りが難しくなることもあります。例えば、30分以内であっても車で行くようなお墓の場合、年をとって車に乗ることができなくなるとお墓参りが大変です。それだけでなくお墓の掃除も足腰に負担がかかるものです。将来、お墓参りに行けなくなったり管理が大変になる可能性があれば、墓じまいの検討を始めるとよいでしょう。

金銭的にお墓の維持が難しい

一般的な昔ながらのお墓には年間管理費といった維持費がかかります。また、お墓が遠方にある場合は、毎年かかる維持費に加えて往復の交通費もかかります。お墓を維持していくことに金銭的な負担を感じている場合は墓じまいをして、新しい納骨先に管理費のかからない「永代供養墓」を選ぶこともおすすめです。

複数のお墓を守る負担が大きい

結婚した後に自分の家系のお墓だけでなく、配偶者のご先祖様のお墓も管理することになるケースがあります。両家のお墓を守っていくには負担もその分大きくなります。この場合はそれぞれの家系の墓じまいをする、もしくは2つの家のお墓をまとめて両家墓にすることなどを検討するとよいでしょう。両家墓にする場合は、家族や親族との慎重な話し合いや相談が重要です。

お墓の後継ぎがいない

結婚していない方や、子どもがいない方などお墓を継いでくれる人がいない場合は、ほとんどの方が墓じまいを検討されるでしょう。近年では核家族化も進み、何世代もその土地にずっと暮らし続けることは珍しいため子どもはいるけどお墓を継がせられないといったケースも増えています。この場合は墓じまいをして後継ぎの必要ない「永代供養墓」に改葬することを検討するとよいでしょう。

お墓のことで家族や子どもに負担をかけたくない

お墓を継ぐことができる子どもや孫がいても、将来負担をかけたくないと親世代が生前に墓じまいをするケースも増えています。自分達がお墓のことで負担を感じているかたほど、墓じまいをして、子どもや孫に負担の少ない納骨先や供養方法を選ぶとよいでしょう。

墓じまいの費用について知っておくべきポイント

実際に墓じまいについて検討し始める際に、費用についてある程度知っておくとよいでしょう。ここから墓じまいの大まかな総額や内訳と、知っておくべきポイントについて解説します。

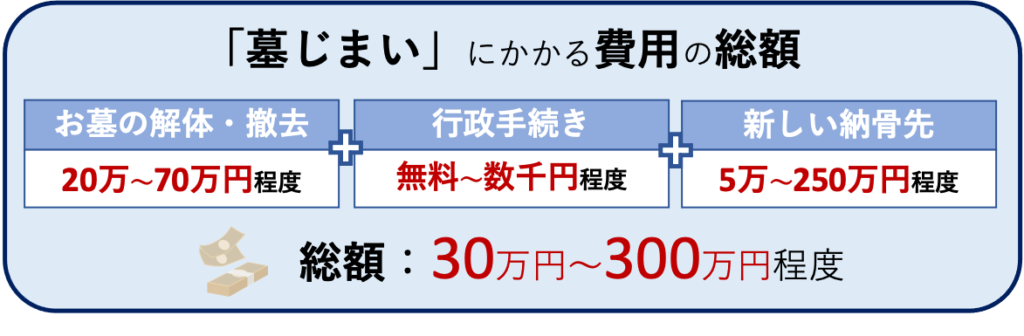

墓じまいの総額と内訳

墓じまいにかかる総額の相場は30~300万円ほどです。費用の内訳は大きく次の3つに分けることができます。

①お墓の解体・撤去にかかる費用:20~70万円

・墓石撤去を業者に依頼する工事費や、閉眼供養などお寺に支払う費用

②行政手続きにかかる費用:0~1500円

・墓じまいの際に必要な改葬許可証を役所で交付してもらうための手数料

③新しい納骨先にかかる費用:5~250万円

・墓じまい後に新しく納骨する墓地や、供養にかかる費用

墓じまいの費用は新しい納骨先によって大きく変動する

前項で紹介した通り、墓じまいの総額は相場の幅がかなり広くなっています。墓じまいの費用は、墓じまいをしたあとにどのような納骨先、供養方法を選ぶかによって、大きく変動することを知っておきましょう。墓じまい後の納骨先としてよく選ばれるものは樹木葬や永代供養墓ですが、散骨や手元供養などさまざまな方法があります。それぞれ特徴があるため、メリットやデメリットも含めて家族とよく話し合って決めることが大切です。主な納骨先や供養方法を簡単な表にまとめていますので参考にしてください。

| 種類 | 費用相場 | 特徴 |

| 一般墓地 | 100~350万 | 昔ながらの石を建てるお墓 |

| 永代供養墓 | 50~120万 | 家族だけで個別に眠るマンション型のお墓 |

| 樹木葬 | 20~100万 | 緑や花に包まれ、自然に還るお墓 |

| 納骨堂 | 20~150万 | ロッカーのような形状の屋内納骨施設 |

| 合祀・合葬墓 | 5~30万 | 他の方の遺骨と一緒に埋葬されるお墓 |

| 散骨 | 5~70万 | 海や山など自然に遺骨を撒く供養方法 |

| 手元供養 | 数百円~50万 | 小型の骨壷やアクセサリーに遺骨を収めて保管 |

↓墓じまいの費用についてさらにくわしく知りたい方はこちらへ↓

墓じまいの総額と内訳

お墓の継承者が自分であるからといって、墓じまいの費用をすべて負担する必要はありません。まずは、家族や親族に相談してみましょう。また、最も費用負担が大きくなるのは、改葬先の費用です。一般的に、新たにお墓を建立する場合は費用が高く、永代供養や散骨などであれば、費用は抑えられることが多いです。さらに、自治体によっては墓じまいに対して補助金などの支援をおこなっている場合もあります。くわしくは以下のページで解説しています。

↓墓じまいの補助金についてさらにくわしく知りたい方はこちらへ↓

墓じまいの進め方と注意点

最後に墓じまいを進める際の手順を解説していきますので、下記の7つのポイントを抑えておきましょう。また、墓じまいの準備を進めるに当たっての注意点もあわせて紹介していますので参考にしてください。

①家族や親族と相談をする

まずは家族や親族の理解を得ることが重要です。お墓は自分だけでなく、故人や先祖のことを思う家族や親族全員に関わりのあるものです。近年、墓じまいが増えてはいますが、ご先祖様のお墓は代々受け継ぎ、守っていくべきだという考えを大事にしている方も多くいらっしゃいます。自分と家族や親族の考え方が違うかもしれないということに気をつけて、墓じまいをしたい理由や背景を丁寧に説明し、相談するとよいでしょう。

②墓地管理者に墓じまいの相談をする

墓じまいをするためにはお墓の管理者の許可が必要です。お墓の管理者に墓じまいを検討している旨を伝え、理由や背景を丁寧に説明しましょう。寺院墓地の場合、離檀料を納めることもあります。これまで供養していただき、お世話になった感謝の気持ちをしっかりと伝えることがとても大切です。

③新しい納骨先や供養方法を決める

墓じまいをしたあとに必要となる新しい納骨先の墓地や供養方法を決めましょう。永代供養墓などの新しいお墓に納骨をしたあとに思ったよりもアクセスが悪く、結局お墓参りに足が遠のいてしまったというケースもあります。新しいお墓を決める際は実際に足を運んでアクセスや環境など自分の目で確認することが大切です。

④自治体への手続きをおこなう

墓じまいをするお墓がある市区町村の役所で改葬許可証を取得する必要があります。改葬許可証の交付には下記の3つの書類が必要です。

1 受入証明書:新しい墓地管理者から受け入れを証明してもらう書類

2 改葬許可申請書:役所に改葬(お墓の引越し)の許可をもらうための書類

3 埋蔵証明書:墓じまいをする墓地管理者からそこに遺骨があることを証明してもらう書類

上記の書類を3つ揃えて提出すると改葬許可証が交付されます。

↓改葬許可証の入手方法ついてくわしく知りたい方はこちらへ↓

⑤閉眼供養(魂抜き)をして遺骨を取り出す

お墓(墓石)から魂を抜く閉眼供養をおこなってもらい遺骨を取り出しましょう。閉眼供養と遺骨の取り出しが同日になるようにお寺や業者との日程を調整するとスムーズに進めることができます。

⑥お墓を解体・撤去して墓地を返還する

石材店などの業者に依頼し、お墓を解体する撤去工事をおこないましょう。墓地は更地にして管理者へ返還する必要があります。複数の業者から相見積もりをとって納得のいく業者を選ぶとよいでしょう。

⑦新しい納骨先で納骨法要をする

新しい納骨先が墓地や霊園の場合、お墓で開眼供養、または納骨法要をおこない納骨してもらいましょう。散骨や手元供養の場合は必要ありません。

まとめ

この記事では墓じまいをしないで放置するとどうなるのか、さらに実際に墓じまいを進めるうえで知っておくべきポイントや流れまで解説してきました。以下に重要な点をまとめています。

・墓じまいをせずにいると「無縁墓」となり強制撤去され、遺骨は合祀されてしまう

・墓地の種類に関わらず放置せず、墓じまいを検討することが大切

・墓じまいの費用は新しい納骨先をどうするかによって大きく変動する

・新しい納骨先や供養方法をメリット、デメリット含め家族や親族と相談することが重要

近年、人々の生活スタイルの変化に伴ってお墓について悩むケースが増えています。墓じまいについて気になっているけれど、よくわからなくて困っている方へ、この記事がお役に立てれば幸いです。

この記事の監修者

小原 崇裕

2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。

-

お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00

-

メールフォームなら24 時間受付可能です